astro.wikisort.org - Buch

Die Rudolfinischen Tafeln (lat.: Tabulæ Rudolphinæ) von Johannes Kepler stellen eine Sammlung dar von Tabellen, mathematischen Grundlagen, Rechenvorschriften mit Beispielen, insbesondere Regeln zur Vorhersage der Planetenstellungen. Sie sind die Grundlagen astronomischer und astrologischer Berechnungen aller Art (z. B. Finsternisse, Osterfestdatum, Horoskopkonstellationen).

Die Tafeln waren genauer als die bis dahin verwendeten Alfonsinischen Tafeln aus dem 13. Jahrhundert und die 1551 von Erasmus Reinhold berechneten Tabulæ Prutenicæ Coelestium Motuum. Der mittlere Fehler zwischen vorhergesagter und beobachteter Planetenposition konnte so von fünf Grad auf zehn Minuten Abweichung reduziert werden. Weiter enthält das Werk Refraktionstabellen, Logarithmen, ein Verzeichnis der Städte der Welt sowie einen Katalog von 1.005 Sternörtern, der auf der Arbeit von Tycho Brahe basiert.

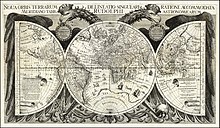

Nachdem Kepler im Jahr 1600 Assistent von Tycho Brahe in Prag geworden war, erhielten Brahe und Kepler von Kaiser Rudolf II. einen Auftrag für die Berechnung von neuen genaueren Planetentafeln, die nach dem Kaiser Rudolfinische Tafeln (lat. Tabulæ Rudolphinæ) benannt wurden. Als Tycho Brahe im Oktober 1601 verstarb, wurde Kepler dessen Nachfolger als kaiserlicher Mathematiker Rudolfs II. und arbeitete allein an den Tafeln weiter. Im Mai 1612 erhielt Kepler eine Anstellung in Linz, wo er neben der Landesvermessung Oberösterreichs weiter an den Rudolfinischen Tafeln und den Harmonices mundi libri V, den fünf Büchern über die Weltharmonik, arbeitete. Die Harmonices mundi libri V gingen 1619 in Druck, die Herausgabe der Rudolfinischen Tafeln verzögerte sich jedoch unerwartet, als während des Oberösterreichischen Bauernkriegs 1626 in Linz die Druckerei des Hans Planck, in der die Tabulae Rudolfinae gedruckt werden sollten, in Flammen aufging. Kepler übersiedelte daraufhin nach Ulm (1626–1627), um dort die Tafeln im September 1627 fertigzustellen. Die Weltkarte wurde erst später dem Werk beigegeben; es ist Keplers einzige kartographische Arbeit geblieben. (Die Karte Österreichs ob der Enns wurde nicht von Kepler, sondern von Abraham [?-?] und vor allem Israel [~1577–1617] Holzwurm geschaffen.)

Die Rudolfinischen Tafeln waren das letzte der Hauptwerke Keplers, das zu seinen Lebzeiten erschien, und stellen eine beachtliche Leistung in praktischer Astronomie dar. Das Werk bildete bis zum 18. Jahrhundert die Grundlage vieler astronomischer Berechnungen. Der englische Mathematiker und Physiker Sir Isaac Newton stützte sich bei der Formulierung seiner Theorie der Gravitationskraft auf die Keplerschen Theorien und Beobachtungen. Mit Hilfe der Rudolfinischen Tafeln konnte Adam Schall von Bell die im Auftrag des chinesischen Kaisers Xu Guangqi von Johannes Schreck begonnene Reform des Chinesischen Kalenders 1635 vollenden.

Das von Kepler entworfene Frontispiz wurde vom Frankfurter Kupferstecher Georg Keller (im Kupferstich im Sockel: Georg Celer sculpsit Norimberga) ausgeführt. Es zeigt eine Allegorie zur Geschichte der Astronomie und zu ihren Hilfswissenschaften mit einer Fülle an Motiven. An einer Stelle gibt es dort auch ein Selbstporträt Keplers, mit Zipfelmütze und Mantel wegen der nächtlichen Kälte bei den Sternbeobachtungen. Auf seinem Tisch liegt eine kleine Kopie des Tempeldachs, das er sinnbildlich mit der Entdeckung der Keplerschen Gesetze geschaffen hat.

Ein Exemplar des Werks versah Johannes Kepler am 1. November 1627 mit einer handschriftlichen Widmung an Herzog August von Braunschweig-Lüneburg; es befindet sich noch heute in der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel.

Siehe auch

Literatur

- Johannes Kepler: Gesammelte Werke. Bd. X: Tabulae Rudolphinae. Bearbeitet von Franz Hammer. Beck, München, 1969

- Jürgen Reichert (Hrsg.): Kepler Johannes. Die Rudolphinischen Tafeln. 2014, ISBN 978-3-8260-5352-8

- Hans-Joachim Albinus, Detlef Suckrau: Reminiszenzen an Johannes Keplers Aufenthalt in Ulm 1626-1627. Neues, Merkwürdiges und ungelöste Rätsel. Ulm und Oberschwaben, Bd. 61 (2019), S. 175–211 (Kapitel 2 zu den Tabulae Rudolphinae und ihrem Druck in Ulm)

- Hans-Joachim Albinus; Detlef Suckrau: Johannes Kepler in Ulm Revisited. New Aspects of Old Known Facts. A Tribute in Honor of Kepler's 450th Birthday. In: The Mathematical Intelligencer, Bd. 43 (2021), Nr. 1, S. 64–77 (Kapitel "Kepler's Life and Work in Ulm's Rabengasse")

- Nicholas Jardine, Elisabeth Leedham-Green, Christopher Lewis: Johann Baptist Hebenstreit’s Idyll on the Temple of Urania, the Frontispiece Image of Kepler’s Rudolphine Tables. Part 1: Context and Significance. Journal for the History of Astronomy 45 (2014) S. 1–19

- Elisabeth Leedham-Green, Nicholas Jardine, Christopher Lewis, Isla Fay: Johann Baptist Hebenstreit’s Idyll on the Temple of Urania, the Frontispiece Image of Kepler’s Rudolphine Tables. Part 2: Annotated Translation. In: Journal for the History of Astronomy 45 (2014) S. 20–34

- Arnulf Arwed: Das Titelbild der Tabulae Rudolphinae des Johannes Kepler. Zu Entwurf, Ausführung, dichterischer Erläuterung und Vorbildern einer Wissenschaftsallegorie. Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft 54/55 (2000/01) S. 176–198

- Peter H. Meurer: Die Werkgeschichte der Weltkarte von Johannes Kepler und Philipp Eckebrecht (1630/58). Cartographica Helvetica, 49 (2014), S. 27–38

- Erich Woldan: Kepler als Kartograph. Haase, Rudolf (Hrsg.): Kepler-Symposion. Zu Johannes Keplers 350. Todestag. 25.-28. September 1980 im Rahmen des Internationalen Brucknerfestes ’80 Linz. Bericht. Linzer Veranstaltungsgesellschaft, Linz, 1981, S. 133–135.

- Robert J. King: Johannes Kepler and Australia. In: The Globe. Nr. 90, 1. November 2021, S. 15–24, doi:10.3316/INFORMIT.167858770501442 (informit.org [abgerufen am 6. Dezember 2021]).

Weblinks

- Digitalisat: Tabulæ Rudolphinæ – Universitätsbibliothek Kiel – Bartsch Auflage von 1627.

- Wiener Zeitung: Christian Pinter: Fundamente des Universums (Memento vom 6. November 2005 im Internet Archive)

На других языках

- [de] Rudolfinische Tafeln

[en] Rudolphine Tables

The Rudolphine Tables (Latin: Tabulae Rudolphinae) consist of a star catalogue and planetary tables published by Johannes Kepler in 1627, using observational data collected by Tycho Brahe (1546–1601). The tables are named in memory of Rudolf II, Holy Roman Emperor, in whose employ Brahe and Kepler had begun work on the tables. The main purpose of the Rudolphine tables was to allow the computation of the positions of the then known planets of the Solar System, and they were considerably more precise than earlier such tables.[es] Tablas rudolfinas

Las Tablas rudolfinas o rodolfinas (su título original en latín es Tabulae Rudolphinae) son una publicación de Johannes Kepler de 1627, consistente en un catálogo estelar y unas tablas planetarias, usando los datos recabados por Tycho Brahe en sus observaciones. Kepler las llamó Rudolfinas en homenaje al emperador Rodolfo II, bajo cuyo mecenazgo habían trabajado los dos.[ru] Рудольфинские таблицы

«Рудольфинские таблицы» (лат. Tabulae Rudolphinae, также «Рудольфиевы таблицы», «Рудольфовы таблицы») — таблицы движений планет, составленные Иоганном Кеплером на основании наблюдений Тихо Браге.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии