astro.wikisort.org - Forscher

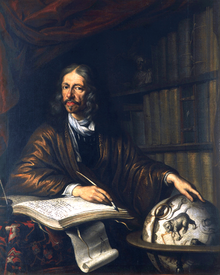

Johannes Hevelius (nach seinen Schriften in lateinischer Sprache, deutsch Johannes Hevel oder auch Johann Hewelcke, polnisch Jan Heweliusz;[1] * 28. Januar 1611 in Danzig; † 28. Januar 1687 ebenda) war ein Danziger Astronom und gilt als Begründer der Kartografie des Mondes, der Selenographie.

Leben

Jugend und Ausbildungen

Johannes Hevelius stammte aus einer reichen Brauerfamilie der Danziger Altstadt. Sein Vater war der Danziger Ältermann und Bierbrauereibesitzer Abraham Hewelcke (1576–1649), ein Sohn des Ältermanns und Bierbrauers Michel († 1603) und der Katharina Hecker. Die Mutter Cordula (* 1592) war eine Tochter von Hans Hecker und Sara Kringel.

Johannes Hevelius besuchte seit 1618 das Akademische Gymnasium in Danzig. 1622 war er in der Universität in Königsberg immatrikuliert. Er weilte drei Jahre in Gondeltsch (Gądecz oder Grudziądz/Graudenz?), um die polnische Sprache zu erlernen.[2]

Seit 1627 war er wieder in Danzig, wo er Privatstunden bei dem Gymnasialprofessor Peter Crüger erhielt, der ein Schüler von Johannes Kepler und Tycho Brahe war. Seit 1630 studierte Johannes Hevelius Jura in Leiden in den Niederlanden. Danach bereiste er England und Frankreich, wo er unter anderem Pierre Gassendi (1592–1655), Marin Mersenne (1588–1648) und Athanasius Kircher (1602–1680) kennenlernte.

Brauer und Ratsherr in Danzig

1634 ließ Hevelius sich auf dringende Bitten seines Vaters in seiner Geburtsstadt als Brauer des bekannten, damals wie heute als außergewöhnlich geltenden Jopenbiers nieder.[3] Er heiratete am 21. März 1635 die zwei Jahre jüngere Katharine Rebeschke, die zwei nebeneinanderliegende Häuser in der Pfefferstadt 47 und 48 besaß. Im folgenden Jahr trat er in die Zunft der Bierbrauer ein und wurde 1643 deren Zunftmeister.

1651 wurde er Ratsherr und war 1660, 1669 und 1679 bis 1686 Vorsitzender des Stadtrats der Altstadt.

Astronomische Forschungen in Danzig

Seit 1639 galt sein Hauptinteresse allerdings der Astronomie. Als sein Vater 1649 gestorben war, errichtete er auf den Dächern der drei Häuser ein großes Observatorium. Nach und nach stattete er es mit zahlreichen Instrumenten aus: Neben den Linsenfernrohren, mit denen er die Oberfläche des Erdmondes untersuchte, auch mit präzisen Winkelmessinstrumenten, wie astronomischen Quadranten und Sextanten. Hevelius war stark in die Konstruktion seiner Instrumente einbezogen. Zusammen mit einem Danziger Uhrmacher baute er große Winkelmessinstrumente aus Metall, bei denen er jedoch auf die gerade neu aufkommenden teleskopischen Visiere verzichtete. Anfangs schliff er auch die Linsen für seine Fernrohre selbst. Ein großes von ihm entworfenes 45-m-Fernrohr, welches vor der Stadt aufgestellt worden ist, erregte Aufsehen, war allerdings nie funktionsfähig.[4] Auf ihn geht eine erste einfache Ausführung des Periskops zurück.

Hevelius beobachtete Sonnenflecken, erstellte Mondkarten und entdeckte die Libration des Mondes. Seine Untersuchungen des Mondes veröffentlichte er 1647 in seinem ersten größeren Werk Selenographia sive Lunae Descriptio, welches seine internationale Bekanntheit begründete. In den Jahren 1652, 1661, 1672 und 1677 entdeckte er vier Kometen. Aufgrund seiner Beobachtungen stellte er die These auf, dass Kometen die Sonne in parabelförmigen Bahnen umkreisen.

1661 wurde ein Halophänomen in Danzig beobachtet, und Hevelius beschrieb es dem Pfarrer Georg Fehlau an der Sankt Marienkirche in Danzig, der notierte: „Siebenfältiges Sonnenwunder oder sieben Nebensonnen, so in diesem 1661 Jahr den 20. Februar neuen Stils am Sonntage Sexagesima um 11 Uhr bis nach 12 am Himmel bei uns sind gesehen worden.“ 1662 druckte Hevelius das Buch Mercurius in sole visus bei Simon Reiniger in Danzig, worin er das Danziger Halophänomen beschreibt.

1662 starb Hevelius’ erste Frau, Katharine. Ein Jahr später heiratete er die junge Kaufmannstochter Elisabeth Koopman (1647–1693). Vier Kinder entstammten dieser Ehe. Elisabeth forschte zusammen mit Hevelius und gab nach seinem Tod noch zwei seiner Werke heraus. Sie gilt als die erste Frau, deren Leistungen in der Astronomie anerkannt wurden.

Am 30. März 1664 wurde Hevelius zum Fellow der Royal Society gewählt.

Wegen des Fehlens teleskopischer Visiere wurde er von dem Engländer Robert Hooke scharf attackiert, der zugleich Hevelius' gesamte Messergebnisse in Frage stellte. Als schließlich Edmond Halley 1679 nach Danzig reiste, musste er nach mehrwöchigen Vergleichsmessungen mit seinen mitgebrachten Instrumenten eingestehen, dass Hevelius mit bloßem Auge ebenso gute Ergebnisse erzielte wie er mit den Fernrohren.[5]

Letzte Jahre

In der Nacht vom 26. auf den 27. September 1679 brannte Hevelius' Sternwarte ab, auch seine Bücher und Instrumente wurden ein Raub der Flammen. Hevelius machte sich zwar sogleich an den Wiederaufbau, erlebte die Fertigstellung aber nicht mehr.

Er starb am 28. Januar 1687, seinem 76. Geburtstag, in seiner Geburtsstadt Danzig und wurde in der Katharinenkirche bestattet. Das Grab, in dem auch seine Familienmitglieder bestattet sind, wurde erst 1986 unter einer tonnenschweren Marmorplatte wiederentdeckt.[6]

Johannes Hevelius führte mehrere Sternbilder ein, die in seinem 1690 posthum erschienenen Werk Firmamentum Sobiescianum, sive uranographia dargestellt werden. Überdauert haben dabei die Sternbilder Jagdhunde (Canes Venatici), Kleiner Löwe (Leo Minor), Schild (Scutum), Fuchs (Vulpecula), Eidechse (Lacerta), Luchs sowie Sextant (Sextans). Weitere von ihm vorgeschlagene Sternbilder waren Cerberus, Berg Mänalus (Mons Maenalus), Fliege (Musca, siehe Nördliche Fliege) sowie das Kleine Dreieck (Triangulum minor).[7]

Würdigung und Ehrungen

17./18. Jahrhundert

Hevelius gilt als einer der bedeutendsten Astronomen seiner Zeit und wurde von vielen Seiten unterstützt:

- von König Ludwig XIV. von Frankreich, der ihm 1663 einen Ehrensold bewilligte,

- von dem polnischen König Johann III. Sobieski, der 1667 einen Ehrensold bestimmte, und dem Hevelius das Sternbild Schild (Scutum) widmete.

- 1664 wurde Johannes Hevelius zum Fellow der Royal Society in London ernannt.

- In der Katharinenkirche in Danzig gibt es bis heute ein Epitaph von 1780 für ihn, das von Hevelius' Urenkel Daniel Gottlieb Davisson gestaltet wurde.

- Der zeitgenössische Astronom Johann Jacob Zimmermann entwarf eine Art Himmelsglobus nach Hevelius’ Fixsternregister. Sieben der von ihm eingeführten Sternbilder sind heute in Verwendung.[7]

19./20. Jahrhundert

- 1887 wurde eine heute noch existierende Gedenktafel in der Diele des Altstädtischen Rathauses angebracht.[8]

- 1894 benannte seine Heimatstadt Danzig den Heveliusplatz nach ihm.

- 1935 wurde der Mondkrater Hevelius nach ihm benannt.

- 1973 wurde ihm ein Denkmal in der Danziger Altstadt gesetzt.

- 1987, anlässlich seines 300. Todestages, wurde eine polnischsprachige Gedenktafel an der Stelle seines (nach dem Zweiten Weltkrieg abgerissenen) Wohnhauses angebracht.[9][8]

- 1994 wurde der Asteroid (5703) Hevelius nach ihm benannt.[10]

- 2006 wurde (nach Versetzung des Denkmals von 1973) ein weiteres Denkmal vor dem Altstädtischen Rathaus errichtet.

- 2011, anlässlich seines 400. Geburtstages, wurde in Polen ein Hevelius-Jahr gefeiert.

Werke

- Selenographia. Danzig 1647. (Digitalisat im Internet Archive)

- Mercurius in sole visus. Gedruckt bei Simon Reiniger, Danzig 1662. (Digitalisat der Universität Wien)

- Cometographia. Danzig 1665.

- Machina coelestis. Vier Teile, der erste 1673 mit einer Beschreibung seines Instrumentariums. (Digitalisat im Internet Archive)

- Annus climactericus. Danzig 1685. (Digitalisat im Internet Archive)

- Prodromus astronomiae. Danzig 1690. (Digitalisat) Postum veröffentlichter Sternkatalog, einschließlich Sternkarten, mit dem ein deutlicher Gewinn an Genauigkeit der Sternpositionen erreicht wurde.[11]

Siehe auch

- Die Fähre Jan Heweliusz (1993 in der Ostsee gesunken) war nach Hevelius benannt.

- Heweliuszbrunnen in Danzig

Literatur

- Karl Christian Bruhns: Johannes Hevelius. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 12, Duncker & Humblot, Leipzig 1880, S. 341–343.

- Felix Schmeidler: Johannes Hevelius. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 9, Duncker & Humblot, Berlin 1972, ISBN 3-428-00190-7, S. 59–61 (Digitalisat).

- Johann Heinrich Westphal: Leben, Studien und Schriften des Astronomen Johann Hevelius. Königsberg 1820. (Digitalisat)

- Irena Kampa: Die astronomischen Instrumente von Johannes Hevelius. In: Nuncius Hamburgensis – Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften. Band 47, Tredition 2018, ISBN 978-3-7469-2787-9.

Weblinks

- Literatur von und über Johannes Hevelius im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- John J. O’Connor, Edmund F. Robertson: Johannes Hevelius. In: MacTutor History of Mathematics archive.

- Dissertatio, de nativa Saturni facie, ejusque variis phasibus, certa periodo redeuntibus, 1656, E-Book der Universitätsbibliothek Wien (eBooks on Demand)

Einzelnachweise

- Wie bei Nikolaus Kopernikus, Daniel Gabriel Fahrenheit und anderen deutschsprachigen Wissenschaftlern aus dem Gebiet, auf das Polen und Deutsche zu verschiedenen Zeiten politische Ansprüche erhoben, existieren auch für Hevelius Namensvarianten aus beiden Sprachen nebeneinander.

- Jan Heweliusz teleskop.pl (polnisch)

- Thomas Bassen: Das Danziger Jopenbier. In: MojitoPapers. Abgerufen am 3. September 2021.

- Irena Kampa: Die astronomischen Instrumente von Johannes Hevelius. In: Nuncius Hamburgensis. Band 47. Tredition, Hamburg 2018, ISBN 978-3-7469-2787-9.

- Dieter W. Leitner: Vor 400 Jahren wurde Johannes Hevelius in Danzig geboren. In: Arge Danzig. Arbeitsgemeinschaft zur Pflege und Erforschung der Danzig-Philatelie (Hrsg.): Literaturbeilage. Nr. 165, 24. November 2011, S. 1–4 (danzig.org).

- Nick Kanas: Star Maps. History, Artistry, and Cartography. Springer, 2019, ISBN 978-3-030-13612-3, S. 139.

- Danzig: Feier anlässlich 400. Geburtstags von Johannes Hevelius. In: Reisenews online. 11. Januar 2011, abgerufen am 3. September 2021.

- Philipp Eichhoff: Der doppelte Hevelius. In: In alten und neuen Städten. Abgerufen am 3. September 2021.

- Minor Planet Circ. 24122

- Linda Hall Library of Science, Engineering & Technology: Hevelius, Johannes. Firmamentum Sobiescianum sive Uranographia. Gdansk, 1690.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Hevelius, Johannes |

| ALTERNATIVNAMEN | Hevel, Johannes; Hewelcke, Johann; Heweliusz, Jan |

| KURZBESCHREIBUNG | Astronom |

| GEBURTSDATUM | 28. Januar 1611 |

| GEBURTSORT | Danzig |

| STERBEDATUM | 28. Januar 1687 |

| STERBEORT | Danzig |

На других языках

- [de] Johannes Hevelius

[en] Johannes Hevelius

Johannes Hevelius[note 1][note 2] (in German also known as Hevel; Polish: Jan Heweliusz; (1611-01-28)28 January 1611 – 28 January 1687)[1] was a councillor and mayor of Danzig (Gdańsk), in the Kingdom of Poland.[2] As an astronomer, he gained a reputation as "the founder of lunar topography",[1] and described ten new constellations, seven of which are still used by astronomers.[3][es] Johannes Hevelius

Johannes Hevelius, forma latinizada de Jan Heweliusz (28 de enero de 1611–28 de enero de 1687), fue un astrónomo de Polonia. Ha sido llamado el padre de la topografía lunar.[it] Johannes Hevelius

Jan Heweliusz (Danzica, 28 gennaio 1611 – Danzica, 28 gennaio 1687) è stato un astronomo polacco, conosciuto con il nome latinizzato di Johannes Hevelius o, più raramente, quello italianizzato Giovanni Evelio[1][2][3].[ru] Гевелий, Ян

Ян Геве́лий (нем. Johannes Hevel, польск. Jan Heweliusz, 28 января 1611, Гданьск — 28 января 1687, там же) — польский астроном, конструктор телескопов, градоначальник Гданьска. Ученик Петера Крюгера.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии