astro.wikisort.org - Organisation

Stonehenge [stəʊ̯n'hɛndʒ][1] ist ein vor über 4000 Jahren in der Jungsteinzeit errichtetes und mindestens bis in die Bronzezeit genutztes Bauwerk in der Nähe von Amesbury, England.

Es besteht aus einem ringförmigen Erdwall, in dessen Innerem sich verschiedene, um den Mittelpunkt gruppierte Formationen aus bearbeiteten Steinen befinden. Ihrer Riesenhaftigkeit wegen nennt man sie Megalithen. Die auffälligsten unter ihnen sind der große Kreis aus ehemals 30 stehenden Quadern, die an ihrer Oberseite ursprünglich einen geschlossenen Ring aus 30 Decksteinen trugen, und das große Hufeisen aus ursprünglich zehn solcher Säulen, die man durch je einen aufgelegten Deckstein zu fünf Paaren miteinander verband, die sogenannten Trilithen. Jeweils innerhalb dieses Hufeisens und Kreises standen zwei der Form nach ähnliche Figuren: beide aus viel kleineren, ehedem aber doppelt so vielen Steinen.

Diese vier Formationen werden durch den „Altar“ nahe der Mitte der Anlage, den sogenannten „Opferstein“ innerhalb – und den Heelstone ein gutes Stück außerhalb des nordöstlichen Ausgangs ergänzt. Außerdem wurden drei konzentrische Lochkreise im Ringwall angelegt und im größten davon vier Menhire zu einem Rechteck angeordnet, dessen kurze Seiten parallel zur Längsachse des Monuments liegen. Weitere Bauten aus der Megalithepoche – vor allem Hügelgräber und zwei Gebilde, die als Rennbahnen[2] bezeichnet werden – finden sich in der Umgebung. Darüber hinaus gibt es die Reste des sogenannten Prozessionsweges, der vom genannten Ausgang nach rechts bis zum Avon-Ufer reicht. Der Radius, der nach unten hin in den Eingang des Monuments führt, deutet in seiner Verlängerung dann zur ca. 50 km entfernten Südküste Englands; interessanterweise genau auf die gemeinsame Mündung der Flüsse Avon und Stour in den Ärmelkanal (siehe Christchurch Harbour). Demnach könnte es Prozessionen gegeben haben, die an bestimmten Tagen morgens Richtung Nordosten begannen, zur Küste hinab eine der scheinbaren Sonnenbahn folgende Bewegung absolvierten und am Abend, über den Eingang ins Monument zurückkehrend, endeten.

Neuere Forschungen legen nahe, dass Stonehenge – und mit ihm die Kultur, die es errichtet hat – nicht isoliert von ähnlichen Bauten betrachtet werden sollte. An der Stelle, an der der Prozessionsweg auf den Avon trifft, liegt das kleinere Bluehenge. Möglicherweise existiert auch ein Zusammenhang mit der nahen Anlage von Durrington Walls[3] oder überhaupt ein den verschiedenen Völkern gemeinsames Motiv, das zur Entwicklung der megalithischen Kulturen führte.[4]

Über den Anlass und letztlichen Zweck dieser höchst aufwendig konzipierten Anlage existieren verschiedene, einander teils ergänzende, teils auch sich widersprechende Hypothesen. Sie reichen vom Selbstporträt eines urpolitischen Bündnisses zweier ehemals verfeindeter Stammesorganisationen (s. doppelte Ausführung der Formationen und die Größenhierarchie der Menhire)[5] über eine religiöse Begräbnis- oder Kultstätte bis hin zu einem astronomischen Observatorium inklusive Kalender für die Saat- und Erntezeiten.

Alle diese Hypothesen, auch die eher rein spekulativen, stimmen in einem Punkt überein: Es ist den Architekten des Monuments gelungen, die Hufeisen und die ihren Öffnungen senkrecht vorangestellten Steine exakt auf den damaligen Sonnenaufgang am Tag der Sommerwende auszurichten.

Der Weg von der einfachsten bis hin zur komplexesten, letztgültig gebliebenen Ausführungsform dieser Anlage lässt sich in mindestens drei Abschnitte untergliedern:[6]

- Der Beginn der ersten Phase, während der ein kreisrunder Erdwall mit ihn umgebendem Graben errichtet wurde, wird auf etwa 3100–2900 cal v. Chr. datiert und dauerte bis ca. 2900–2600 cal v. Chr. (oder gar bis 2100 v. Chr.).

- Die zweite Phase mit den Aubrey-Löchern als dem größten der drei eingangs erwähnten Löcherkreise, dazu weitere Löcher außerhalb des Ringwalls, die aus der ersten Hälfte des dritten Jahrtausends v. Chr. stammen könnten (vgl. Kap. Stonehenge 1), dauerte bis ca. 2500/2400 cal v. Chr. (oder bis 2000 v. Chr.).

- Zum Aufbau der steinernen Konstruktionen kam es etwa ab 2400 bis 1500 cal v. Chr., wobei die jeweils folgenden Ausführungen die früheren mehrfach radikal umstellten.

Die Anfänge der Anlage als eigentlich megalithisches Monument liegen ersten vagen Hinweisen nach noch deutlich weiter zurück als bislang angenommen; so scheint es bereits um 3000 v. Chr. eine erste Version steinerner Strukturen gegeben zu haben.[7] Die weiteren Ausführungen in diesem Artikel beziehen sich aber auf die bislang als gesichert angenommene Datierung.

Neueste Forschungen legen nahe, dass der Ort, an dem heute die Reste des Monuments zu betrachten sind, bereits vor 11.000 Jahren eine besondere rituelle Bedeutung für die Menschen hatte.[8][9]

Seit 1918 ist das Monument im Besitz des englischen Staates; verwaltet und touristisch erschlossen wird es vom English Heritage, seine Umgebung vom National Trust. Die UNESCO erklärte die Stonehenge, Avebury and Associated Sites im Jahr 1986 zum Weltkulturerbe.

2019 wurde Stonehenge von 1,6 Millionen Personen besucht.[10]

Überblick

Der Name Stonehenge ist schon im Altenglischen als Stanenges oder Stanheng belegt.[11] Während der erste Namensbestandteil das altenglische Wort stān „Stein“ ist, herrscht über das zweite Element Unklarheit. Es könnte sich um hencg „Angel, Scharnier“ handeln oder um eine substantivische Ableitung von dem Verb hen(c)en „hängen“, die dann „Galgen“ bedeuten würde. In der Tat besaßen mittelalterliche Galgen zwei Füße und ähnelten also den Trilithen in der Mitte des Monuments. Der auch versuchten Deutung als „(in der Luft) hängende Steine“ mangelt es dagegen an semantischer Konsistenz.[12]

Der zweite Bestandteil des Namens, Henge, wird heute als archäologischer Fachbegriff für jene Klasse jungsteinzeitlicher Bauwerke verwendet, die aus einer ringförmig erhöhten Einfriedung mit einem an der Innenseite entlangführenden Graben bestehen. Stonehenge selbst ist nach der derzeitigen Terminologie ein so genanntes atypisches Henge, da der Graben außerhalb des Ringwalls liegt.

Der Komplex wurde fortlaufend verändert bzw. in mehreren Phasen errichtet. Diese Tätigkeiten erstrecken sich über einen Zeitraum von etwa 2000 Jahren. Das Gelände wurde aber nachweislich bereits vor der ersten Steinkonstruktion genutzt. Drei große mutmaßliche Pfostenlöcher, die sich außerhalb des Ringwalls nahe dem heutigen Parkplatz befinden, datieren aus der Mittelsteinzeit, etwa um 8000 v. Chr. Im Umkreis der Kultstätte wurden in Bodenproben die Reste von Feuerbestattungen gefunden, die auf die Zeit zwischen 3030 und 2340 v. Chr. datiert wurden. Demzufolge war der Ort bereits vor dem Aufstellen der Steine als Begräbnisstätte in Gebrauch.[13] Die jüngsten kultischen Aktivitäten (Druiden, Entstehung der Avalon-Sage?) stammen in etwa aus dem 7. Jahrhundert n. Chr., als Artefakt ist hier das Grab eines enthaupteten Angelsachsen zu erwähnen.

Die verschiedenen Phasen der Gestaltung des Monuments zu datieren und ihren Sinn zu verstehen, ist schwierig, da frühere Grabungsmethoden nicht den heutigen Standards entsprachen und nach wie vor kaum Theorien existieren, die ermöglichen würden, sich umfassend fundiert in das Denken und Handeln der damaligen Menschen hineinzuversetzen.

So bleibt u. a. unsicher, was die Funktion der im Boden gefundenen Löcher war. Einige Wissenschaftler erwägen, dass sie ursprünglich die Aufgabe gehabt hätten, Stützpfeiler zum Zwecke einer nicht weniger spekulativen Überdachung des Platzes aufzunehmen. Andere wiederum halten dagegen, dass es sich bei solchen hypothetischen Stämmen um phallische Symbole oder Totempfähle gehandelt habe, die man später, im Zuge technologischer Fortschritte und kulturell-demographischer Veränderungen wie Bevölkerungswachstum und davon bedingtem Zuwachs an Arbeitskraft, durch hoch aufragende Felsen ersetzte.[14]

Vom Kognitions-Archäologen Colin Renfrew stammt die These, solche Konstruktionen hätten bezweckt, dem Betrachter bereits aus der Ferne zu imponieren, d. h., es sich Feinde überlegen zu lassen, ob sie einen Angriff wagen. Der sukzessive Ausbau der Anlagen wird somit als symbolisches ‚Wettrüsten‘ unter benachbarten Stämmen gedeutet – ggf. als Ausdruck des „phallischen Drohens“,[15] wie es bis heute des Öfteren als genetische Disposition erhalten geblieben sein könnte. Ergänzt wird diese These durch die Annahme, dass die letztlich in Richtung zunehmender Komplexität immer wieder veränderten Strukturen von Stonehenge Erinnerungen an den Verlauf militärischer Konflikte wiedergeben, so unter anderem die zwischenzeitlich erfolgte Verdrängung einer der Anzahl nach stärker gewesenen Ureinwohnerschaft. Solch ein Vorgang könnte sich in den aus dem Ringwall zeitweilig vollständig (?) entfernten Bluestones spiegeln. Dass diese Kultur letztlich trotz Unterlegenheit doch ins Herrschaftsgebiet der Sieger aufgenommen wurde – u. U. brachten letztere ihr So-Sein durch die zwei aus grundsätzlich viel größeren Steinen errichteten Sarsen-Formationen zum Ausdruck –, entspräche dann dem Ergebnis einer territorialen Auseinandersetzung, die friedlich, mit der Gründung einer neuen (Misch-)Kultur, beendet wurde. (Siehe dazu auch weiter unten, im Kapitel Urpolitik im Kontext der Blausteine und den Kommentar im Abschnitt Phase 3 III).

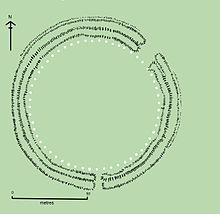

Dass bislang nur wenig Material entdeckt wurde, aus dem sich 14C-Daten gewinnen ließen, erschwert den Nachvollzug der zeitlichen Entwicklung dieser Kulturen zusätzlich, und damit auch die nach und nach vorgenommenen, überhaupt erst archäologisch entdeckten Veränderungen an der Gestalt des Monuments. Die heute meist akzeptierte Abfolge dieser Eingriffe wird im weiteren Text unter Bezug auf die abgebildeten Planskizze erläutert. Die bis zur Gegenwart erhalten gebliebenen Megalithe sind durch Einfärbungen ihrer Umrisse (blau, braun und schwarz) hervorgehoben; die Decksteine der zwei Sarsen-Formationen ließ man aus Gründen der Übersichtlichkeit fort und über den verschwundenen Rest der somit stark beschädigten Anlage wird spekuliert. Teilweise wurde das Monument während der Feudalphase Englands wohl als Steinbruch zur Errichtung von Kirchen, Festungen und Palästen der Mächtigen genutzt, jedoch existieren auch deutliche Spuren gezielter Zerstörung. Sorgfältig zerstückelte Säulen, zerschlagene Bildnisse usw. interpretiert die moderne Archäologie meist im Sinne der Vernichtung einer Kultur durch die nachfolgenden Sieger; parallel scheint es ab etwa 1400 cal v. Chr. zu einem Wechsel in den Bestattungssitten gekommenen zu sein (von den megalithischen Gemeinschaftsgräbern hin zu Gräbern für Einzelherrscher), der ebenfalls in diesem Sinne interpretiert werden kann.[14]

Die Anlage

Der Heelstone und der Opferstein und mit ihnen die Öffnungen der beiden zentralen Hufeisen wurden auf die Position des Sonnenaufgangs zur Mitsommerwende ausgerichtet; auch scheinen neben anderen die vier Steine der Rechteckstruktur am Ringwall mit verschiedenen Periodizitäten der Himmelsmechanik zu tun zu haben. Aus diesen Gründen wird häufig angenommen, dass Stonehenge ein vorzeitliches Observatorium gewesen sei, obwohl die genaue Art der Nutzung und seine Bedeutung, etwa für Aussaat und Ernte zu den bestmöglichen Zeiten (s. u.), noch diskutiert werden.

Beschreibung der Steine (von innen nach außen)

- Der Altarstein: Ein Block von fünf Metern aus grünem Sandstein, der dem Mittelpunkt der Anlage am nächsten liegt.

- Gleich daran schließt das kleine Hufeisen: Es beherbergte 19 Steine, die aus Dolerit angefertigt wurden, ein sehr harter Basalt aus den Preseli-Bergen im Südwesten von Wales. Ihres bläulichen Schimmerns wegen werden die Megalithen dieses Materials auch als Blausteine bezeichnet. Ihre Höhe erreicht bis zu 2,8 m (hin zu den offenen Schenkeln des Hufeisens nimmt sie ab bis auf 70 cm), und ihre Form ist zylindrisch, nicht konisch wie bei den sonst vielfach verbreiteten Obelisken. Eine markante Besonderheit stellt dar, dass die zwei Menhire links und rechts neben dem Basisstein dieses Hufeisens einen Querschnitt aufzeigen, der der Geometrie einer Nut-Feder-Verbindung aus dem Tischlerhandwerk entspricht.[16] Eine konkret mechanisch-verbindene Aufgabe beider Formen kann indess ausgeschlossen werden, denn die Steine stehen gut 3 Meter voneinander entfernt. Entweder handelt es sich also um ein funktionslos gewordenes Relikt aus früheren Bauversionen (ab Stonehenge 3 I) oder um die Funktion im Sinne eines reinen Symbols.

- Das große Hufeisen umfasst das kleine. Es bestand aus zehn Sandsteinblöcken (sog. Sarsen), die je zu zweit durch einen dritten an ihrer Oberseite miteinander verbunden waren. Mit einer Höhe von über 5 m wiegen sie bis zu 50 Tonnen und müssen auf Schlitten fortbewegt worden sein, die von schätzungsweise 250 Mann, an Steigungen von bis zu 1000 Mann, gezogen wurden. Alternativ wird der Einsatz von Zugtieren diskutiert.

- Auf das mächtige Sarsen-Hufeisen folgt der Kreis aus ursprünglich 60 Blausteinen. Sie sind durchschnittlich ein gutes Stück kleiner als die des Blaustein-Hufeisens und der Form nach konisch gearbeitet (nicht zylindrisch).

- Die Formation dieses Bluestone-Kreises umgibt ein weiterer Kreis, der wiederum aus Sarsen konstruiert wurde: ursprünglich 30 an der Zahl, ca. 4,5 m hoch und durch 30 aufgelegte Blöcke so miteinander verbunden, dass eine geschlossene Ringstruktur entstand.

- Der Opferstein, dessen Name auch deswegen irreführend ist, weil man ihn leicht mit dem Altarstein verwechselt, liegt gegenwärtig mitten in der nordöstlichen Öffnung des Ringwalls, gewissermaßen im Ausgang der Anlage. Der Audioguide, mit dem die Besucher um das Monument geleitet werden, stellt fest, dass dieser Stein wahrscheinlich aufrecht gestanden habe, und dass es sich bei seinen roten Flecken nicht um Blut (das längst verwittert und abgewaschen wäre), sondern um Eisenoxid-Einschlüsse handelt. Die Benennung „Opferstein“ sei deshalb mehr als fraglich.

- Der Heelstone oder auch Friars Heel, im Deutschen als „Fersenstein“ bezeichnet, steht relativ weit außerhalb des Ringwalls.

- Die vier Stations-Steine.

Weitere Besonderheiten:

- Die Aubrey-Löcher (56 Stück)

- Die Y- und Z-Löcher (29 und 30 Stück)

Im Auftrag von English Heritage wurden Laserscans der Oberflächen aller noch erhaltenen 83 monumentalen Steine von Stonehenge angefertigt. Dabei wurden insgesamt 72 bislang unbekannte Gravuren entdeckt. 71 von ihnen zeigen Äxte (bis zu 46 cm groß), eine einen Dolch.[17] Die Anlage ähnelt den Steinkreisen im Norden Schottlands, bekannt als der Ring von Brodgar.

Entstehungsgeschichte

1995 wurden die Grabungsbefunde des 20. Jahrhunderts ausgewertet und aufgrund von 14C-Datierung in drei Phasen unterschieden. Eine im Jahr 2000 vorgenommene, geringfügige Abänderung an einer älteren Datierung basiert auf der zwischenzeitlich verbesserten Methode (Bayesscher Statistik), die 14C-Daten auszuwerten. Bis 2009 kamen weitere kleinere Abwandlungen hinzu.[18]

Auf Grund eigener Auswertungen legten Mitarbeiter der jüngsten Datenerhebungen Ende 2012 eine neue Studie vor, in der sie – ebenfalls mittels Bayes-Klassifikator – statt der bisherigen drei nunmehr fünf Phasen vorschlugen. Eine ähnliche Interpretation war bereits 1979 unternommen worden, fand jedoch nur geringe Aufmerksamkeit.[18]

Stonehenge 1

Das erste Bauwerk maß etwa 115 m im Durchmesser und bestand aus einem kreisförmigen Wall mit einem ihn umfassenden Graben (7 und 8), der Klassifikation nach also eine atypische Henge-Anlage. Der großen, nordöstlich gerichteten Öffnung dieses Ringwalls lag eine kleinere im Süden gegenüber (14); Hirsch- und Ochsenknochen waren am Grund des Grabens platziert. Diese Knochen waren wesentlich älter als die Geweihhacken, mit denen der Graben ausgehoben wurde, und gut erhalten, als sie vergraben wurden. Der Beginn der ersten Phase wird je nach Ansatz auf ca. 3100–2900 cal v. Chr. datiert.[6] Am äußeren Binnenrand des so eingefassten Bereiches lag ein Kreis aus 56 Löchern (13), die nach ihrem Entdecker John Aubrey als Aubrey-Löcher benannt wurden.

Ein zweiter den äußeren Graben jetzt umsäumender Wall (9) könnte ebenfalls aus dieser als prä-megalithisch zu definierenden Phase (Stonehenge 1) stammen.

Stonehenge 2

Sichtbare Überreste, die auf das Aussehen von Baustrukturen während der zweiten Phase sicher schließen lassen könnten, existieren nicht mehr. Die Datierung erfolgte daher eher indirekt, unter anderem über Fundstücke aus „Rillenkeramik“ (englisch Grooved Ware), die in diese Periode (späte Jungsteinzeit) gehören. Im Boden feststellbare Formen von Löchern könnten im frühen dritten Jahrtausend v. Chr. angelegt worden sein und Pfosten getragen haben. Weitere Pfosten könnten somit in Löchern gestanden haben, die am Nordeingang entdeckt wurden; zwei parallele Pfostenreihen wären vom Südeingang aus ins Innere verlaufen. Mindestens 25 der Aubrey-Löcher enthielten aber Überreste von Brandbestattungen, die aus einer Zeit etwa zwei Jahrhunderte nach dem Errichten der Löcher stammen. Die Löcher waren also als Begräbnisstätten in Gebrauch – ggf. hat man sie zu diesem Zweck umfunktioniert, oder die hypothetischen Pfosten bei jeder Beerdigung herausgenommen. Die Reste dreißig weiterer Feuerbestattungen wurden im Graben und an anderen Punkten der Anlage entdeckt, größtenteils in der Osthälfte. Auch unverbrannte Stücke menschlicher Knochen aus diesem Zeitraum wurden im Graben gefunden.

Stonehenge 3 I

In der Mitte des Heiligtums wurden um 2600–2400 v. Chr. zwei konzentrische Halbkreise aus 80 Steinen, den so genannten Blausteinen, angelegt.[6] Sie wurden zwar später versetzt, die Löcher aber, in denen die Steine ursprünglich verankert waren (die so genannten Q- und R-Löcher), sind nachweisbar geblieben. Wieder gibt es nur wenige Datierungshinweise für diese Phase. Die Blausteine stammen wie gesagt aus dem Gebiet der Preseli-Berge, die etwa 240 km von Stonehenge entfernt, im heutigen Pembrokeshire in Wales liegen. Die Steine sind größtenteils aus Dolerit, durchsetzt mit einigen Einschlüssen von Rhyolith, Tuff und vulkanischer Asche. Sie wiegen etwa vier Tonnen. Der als Altarstein (1) bekannte, sechs Tonnen schwere Stein ist der einzige, der aus grünem Sandstein besteht. Er ist zweimal so groß wie der größte der Steine aus dem Blausteinhufeisen (das in dieser Phase noch nicht existiert) und stammt ebenfalls aus Wales. Möglicherweise stand er als großer Monolith aufrecht im Zentrum, vielleicht war beabsichtigt, dass er liegt. Viele der frühen Megalithanlagen stellen Bestattungseinrichtungen dar: die Hünen-Gräber, auch Teufelsbetten genannt.

Zu dieser Zeit wurde der Eingang so verbreitert, dass seine zwei Seitenteile nun genau zu den damaligen Positionen der Sonnenaufgänge zur Sommer- und Wintersonnenwende deuteten. Die Blausteine wurden, wie erwähnt, nach einiger Zeit wieder entfernt und die übrig bleibenden Löcher (Q; R) verfüllt.

Möglicherweise wurde auch der Heelstone (5) während dieser Periode außerhalb des nordöstlichen Eingangs aufgestellt. Die Datierung ist aber unsicher, im Prinzip kommt jeder Teilabschnitt der dritten Phase in Frage. Weiterhin werden Druckverdichtungen im unmittelbaren Bereich des Einganges teilweise so interpretiert, dass hier bis zu drei Menhiren nebeneinander gestanden haben könnten, jedoch ergäben sich solche Spuren auch aus der wiederholten Veränderung der Position eines einzelnen Menhire. Tatsache ist jedenfalls, dass sich im Eingangsbereich heute nur einer findet. Er ist 4,9 m lang, stürzte vermutlich schon vor langer Zeit um und wird als Opferstein bezeichnet (4).

Ebenfalls der Phase 3 zugerechnet wird der Aufbau der vier Stationssteine (6) sowie die Anfertigung der Avenue (10), einer durch Graben und Erdwall beidseitig eingefassten Bahn, die auch als Prozessionsweg bekannt ist und über eine Entfernung von 3 km zum Fluss Avon führt. Bei Untersuchungen dieser Strecke zeigte sich, dass sie durch eine Schmelzwasserrinne der letzten Eiszeit verlief, die nur noch geringfügig nachbearbeitet wurde.[19]

Irgendwann in der dritten Bauphase wurden Gräben sowohl um die zwei Stationssteine der Nord-Süd-Diagonale als auch um den Heelstone gezogen, der spätestens seitdem als einzelner Monolith gestanden haben muss. Diese Bauphase von Stonehenge ist die, die der Bogenschütze von Amesbury erblickt haben dürfte; gegen Ende der Phase scheint Stonehenge die Henge von Avebury als zentraler Kult-Ort der Region abgelöst zu haben.

Stonehenge 3 II

Am Ende des dritten Jahrtausends vor Christus, nach Radiokarbondaten etwa zwischen 2550 und 2100 v. Chr.,[6] fand die Haupt-Bautätigkeit statt. Nun wurden die beiden Sarsen-Konstruktionen (im Plan grau) errichtet, die den heutigen Gesamteindruck von Stonehenge bestimmen. Viele dieser insgesamt 74 Megalithe, die kleineren um 25, die großen um 50 Tonnen schwer, stammen aus einem 30 km nördlich gelegenen Steinbruch bei Marlborough, wie geochemische Tests im Jahr 2020 ergeben haben.[20]

30 dieser Blöcke bildeten einen Kreis mit einem Durchmesser von dreißig Metern. Dass es einst 30 waren, gruppiert zu einem vollständigen Kreis, konnte erst 2013 nachgewiesen werden, als eine lang andauernde Trockenheit durch Unterschiede im Pflanzenwuchs die Verdichtung im Untergrund auch da aufzeigte, wo die Steine selbst nicht mehr vorhanden sind.[19] Innerhalb dieses Kreises wurde dann das Hufeisen aus den 5 Trilithen aufgestellt.

Die Oberflächen aller Sarsen sind behauen und wurden geglättet. Die Decksteine der Sarsenformationen (Kreis + Hufeisen) erhielten an ihrer Unterseite zwei Löcher eingearbeitet, die sich mit den Zapfen oben an den tragenden Steinen zu einer Version der Nut-Feder-Verbindung ergänzen. Ein symbolischer Zweck dieser Maßnahme kann vielleicht nicht ausgeschlossen werden, sicherlich aber diente sie dazu, die Elemente miteinander zu verkeilen. An den Abschlussflächen links und rechts jedes der 30 Decksteine des Kreises findet sich Ähnliches, zudem gab man ihnen die Form von sorgfältig gearbeiteten Kreissegmenten, um sie zu einem perfekten Ring miteinander zu verbinden.

Weiterhin finden sich auf einigen der Sarsen eingemeißelte oder geritzte Abbildungen. Die vielleicht älteste, eine flache rechteckige Figur oben an der Innenseite des vierten Trilithen, könnte eine Muttergottheit darstellen. Näher als diese Interpretation läge vielleicht, diesem Symbol gegenüber an eine abstrakte Darstellung der 4 Stationssteine zu denken – auch hier aber ist noch offen, was deren Bedeutung sei. Bezüglich der anderen Symbole bleiben weniger Fragen. Zu nennen sind insbesondere auf Stein 53 die Abbildung eines Bronzedolches sowie von vierzehn Axtköpfen, weitere Darstellungen von Axtköpfen finden sich auf den Steinen 3, 4 und 5. Die Datierung der Abbildungen ist schwierig, es bestehen aber Ähnlichkeiten zu spätbronzezeitlichen Waffen. Nicht leicht zu entscheiden ist wiederum, ob diese Darstellungen an den noch im Herstellungsprozess befindlichen Megalithen angebracht wurden, oder nachträglich, gegebenenfalls auf zu diesem Zweck errichteten Arbeitsplattformen.

Stonehenge 3 III

Zu einem späteren Zeitpunkt der Bronzezeit scheinen die Blausteine zum ersten Mal wieder aufgerichtet worden zu sein. Das genaue Erscheinungsbild der Stätte in dieser Periode ist jedoch noch nicht klar.

Stonehenge 3 IV

In dieser Phase, etwa zwischen 2280 und 1930 v. Chr., wurden die Blausteine erneut umgestellt.[6] Ein Teil von ihnen wurde als Kreis zwischen den Sarsenkreis und das Sarsenhufeisen eingegliedert und der andere in Form eines Ovals um den Mittelpunkt des Monuments aufgestellt. Einige Archäologen nehmen an, dass zur Verwirklichung dieses neuen Bauprojekts eine zusätzliche Tranche von Blausteinen aus Wales herbeigeschafft werden musste. Der Altarstein könnte parallel zur Errichtung des Ovals leicht umverlegt worden sein, eventuell vom Mittelpunkt fort hin zu seiner heutigen Position (näher an der Basis unter anderem des Sarsenhufeisens). Die Arbeiten an den Bluestones dieser Phase (3 IV) wurden im Vergleich mit den Arbeiten an den Sarsen in den vorherigen Phasen eher nachlässig ausgeführt. Die zunächst entfernten, nun wieder aufgestellten Blausteine waren nur schlecht in den Erdboden eingelassen, einige von ihnen stürzten bald wieder um.

Stonehenge 3 V

Bald danach wurde die nord-östliche Hälfte des in Phase 3 IV errichteten Blausteinovals entfernt, so dass jene bogenförmige Formation entstand, die wir heute als das Blausteinhufeisen kennen. Diese Struktur spiegelte die des Sarsen-Hufeisens wider, nur dass sie aus einzeln stehenden und erheblich kleineren, dafür aber annähernd doppelt so vielen Steinen errichtet wurde: 19 gegenüber den 10 Tragsteinen des Sarsen-Hufeisens. Diese Umstrukturierung des Monuments wird auf 2270 bis 1930 v. Chr. datiert.[6] Diese Phase (Stonehenge 3 V) verläuft somit parallel zu der von Seahenge in Norfolk.

Stonehenge 3 VI

Um 1630/1520 v. Chr. wurden zwei weitere Ringe von Lochgrabungen etwas außerhalb des Sarsen-Kreises angelegt,[6] in Ergänzung zu dem Kreis der Aubrey-Löcher, die sich gegenüber an der Binnenperipherie des Ringwalls finden. Die neuen Kreise werden als Y- und Z-Löcher bezeichnet (11 und 12). Ihre 30 beziehungsweise 29 Löcher waren nie mit Steinen besetzt, sonst hätten sich in ihnen aufgrund des Drucks, den die Steine ausüben, Bodenverdichtungen feststellen lassen. Das Monument von Stonehenge scheint darauf um 1600 bis 1400 v. Chr. aufgegeben worden zu sein, möglicherweise im Zusammenhang des Unterganges oder der Verdrängung der Kultur seiner Schöpfer durch eine nachfolgende. Die Löcher füllten sich in den nächsten Jahrhunderten, die obersten Schichten dieses Materials stammen aus der Eisenzeit.

Ausrichtung, Proportion und symbolischer Charakter

Die Ausrichtung erfolgte so, dass die Sonne am Morgen des Mittsommertags, wenn sie in ihrem Jahreslauf am weitesten nach Nordosten gelangt, direkt über dem Heelstone aufging und ihre Strahlen in Richtung des Bauwerkes entsendete. Welche Bedeutung der im Augenblick des Sonnenaufganges lange Schatten gehabt haben könnte, den der Heelstone bei dieser Gelegenheit unter anderem auf den Altarstein, die Basis des Bluestones- und des Sarsenhufeisens warf, ist nicht bekannt.

Es wird jedoch als sicher angenommen, dass diese Architektur im Großen und Ganzen bewusst konzipiert und verwirklicht wurde. Der Aufgangspunkt der Sonne zum Datum der Sommerwende steht in direkter Abhängigkeit von der geografischen Breite. Um die Ausrichtung des Monuments entsprechend einem dies vorsehenden Plan umzusetzen, muss sie gemäß seiner diesbezüglichen Position (51° 11′) errechnet oder praktisch ermittelt worden sein. Diese Vorgehensweise sollte demnach für die Platzierung der Steine in zumindest einigen der Phasen von Stonehenge grundlegend gewesen sein. Der Heelstone und mit ihm die Symmetrie-Achse der Hufeisen werden daher als Bestandteile eines Sonnenkorridors gedeutet, der den Aufgang unseres Tagesgestirns umfasst.

Stonehenge könnte unter anderem dazu gedient haben, die Sommer- und Wintersonnenwende und die Frühlings- und Herbst-Tagundnachtgleiche, und damit die für eine Ackerbau betreibende Kultur wichtigen jahreszeitlichen Wendepunkte vorauszusagen.

Nach einem früheren Forschungsbefund käme hierbei dem Mondlauf eine weitaus größere Rolle zu als bisher angenommen. So beschrieb Gerald Hawkins 1963 in der Zeitschrift Nature im Artikel Stonehenge Decoded,[21] dass sich die 19 Megalithe des Bluestone-Hufeisens dafür verwenden lassen, den sogenannten Meton-Zyklus zu berechnen – eine etwa 19-jährige Periode, nach deren Ablauf Sommersonnenwende und Mondfinsternis auf denselben Tag fallen. Da letzteres Ereignis immer den Vollmond miteinbezieht und dies zu besonders heftigen Gezeitenströmen führt, lässt sich für die Mittagszeit im Avon eine entsprechend stark ablaufende Ebbe erwarten.

Die neolithische Kreisanlage von Stonehenge, deren Beginn mit der 1. Phase um 3100/2900 cal v. Chr. datiert wird, verfügt mit den Aubrey-Holes am Außenrand über Konstruktionsmerkmale und Charakteristiken, die nach dem Informatiker Friedel Herten und dem Geologen Georg Waldmann auf einen Lunisolarkalender hinweisen. In ihrer Studie von 2018 wird vermutet, dass die Lunisolarkalender von Stonehenge und der Himmelsscheibe von Nebra auf einem 18,6-Jahreszyklus basierten und ausschließlich auf der Beobachtung der Bewegung der nördlichen Mondwenden beruhten. Mit beiden Systemen hätten bereits vor mehr als 5000 Jahren Sonnen- und Mondfinsternisse auf den Tag genau vorhergesagt werden können.[22]

Urpolitik im Kontext der Blausteine?

Roger Mercer hat behauptet, dass die Blausteine außergewöhnlich fein bearbeitet sind. Er postulierte, dass sie einst von einem bisher noch nicht näher lokalisierten älteren Monument in Pembrokeshire nach Stonehenge gebracht worden seien. Zwar stimmen die meisten anderen Archäologen darin überein, dass die Blausteine nicht weniger sorgfältig als die Sarsensteine bearbeitet wurden. Wenn aber Mercers Erwägungen korrekt wären, dann könnten die Blausteine von jenem Ort forttransportiert worden sein, um anhand ihrer Zusammenstellung mit den beiden Sarsenformationen ein neu begründetes Bündnis zu bekräftigen. Dagegen spräche auch nicht der Deutungsansatz, wonach in diesem Bündnis die Bluestone-Strukturen einen unterlegenen, daher ‚klein gemachten‘ Feind symbolisieren: Die Bluestones sind wie gesagt relativ winzig, geradezu Zwerge im Vergleich mit den Riesen der Sarsen. Ebenfalls würde die Änderung an der von Mercer vorgeschlagenen Reihenfolge im Sinne der weiter oben skizzierten Datierung (wonach also die Bluestones zuerst im Gebiet von Stonehenge waren, anschließend scheinbar ‚von den Sarsen‘ zeitweilig verdrängt) nichts Grundsätzliches am politischen Charakter seiner These ändern.

In Ergänzung zu diesem Ansatz haben einige Archäologen eine Deutung zur Diskussion gestellt, der zufolge das sehr harte Eruptivmaterial der Blausteine und die relative Weichheit der aus sedimentären Sandstein angefertigten Sarsenblöcke symbolisch für ein Bündnis zweier Kulturen bzw. Gruppierungen von Menschen stehen könnte, die aus jeweils anderen Gebieten stammten und folglich unterschiedliche Hintergründe gehabt haben müssten.[23]

Neue Analysen der zeitgenössischen Grabstätten in der Nähe, bekannt als die Boscombe Bowmen, haben gezeigt, dass zumindest einzelne der Menschen, die zur Zeit von Stonehenge 3 lebten, aus dem heutigen Wales gekommen sein könnten. Auch hat eine Analyse der Kristallpolarisation in den Bluestones ergeben, dass sie nur von den Preseli-Bergen gekommen sein können.

Aufstellungen von Blausteinen, die dem kleinen Hufeisen der Phase Stonehenge 3 IV ähneln, wurden auch bei den als Bedd Arthur bekannten Stätten in den Preseli-Bergen und auf der Insel Skomer vor der Südwestküste von Pembrokeshire gefunden.

Techniken der Erbauung und Gestaltung

Aubrey Burl behauptet, dass die Blausteine nicht allein durch Menschen, sondern zumindest einen Teil des Weges durch die Gletscher des Pleistozäns von Wales hierher transportiert wurden. Man fand aber bisher keinen geologischen Beweis für einen derartigen Transport zwischen den Preseli-Bergen und dem Salisbury Plain. Außerdem hat man keine weiteren Exemplare dieses ungewöhnlichen Doleritsteins in der Nähe von Stonehenge gefunden.

Über die Methoden des Bauverfahrens der Anlage gibt es zahlreiche Spekulationen. Falls die Blausteine nicht durch Gletscher-Verfrachtung ihre Orte wechselten, wie es Aubrey Burl vermutet, sondern von Menschenhand transportiert wurden, gibt es viele Methoden, riesige Steine mit Seilen und Hölzern zu bewegen.

Im Rahmen eines Experiments wurde im Jahre 2001 versucht, einen größeren Stein entlang des vermuteten Land- und Seeweges von Wales nach Stonehenge zu transportieren. Zahlreiche Freiwillige zogen ihn auf einem hölzernen Schlitten über Land und verluden ihn danach auf den Nachbau eines historischen Bootes. Dieses versank aber bald mitsamt dem Stein bei rauer See im Bristolkanal. Ein zweites Experiment im August 2012 verlief dagegen erfolgreich und brachte mit steinzeitlichen Methoden einen Blaustein auf dem Seeweg über den Bristolkanal und den Avon hinauf.[24] Archäologische Experimente ergaben 2016, dass auch der Landtransport mit Schlitten auf einer Trasse von halbierten Baumstämmen mit bemerkenswert niedrigem Aufwand möglich war.[25]

Es wurde vermutet, dass A-förmige Holzrahmen, ähnlich wie bei einer Dachkonstruktion, benutzt wurden, um die Steine aufzurichten und mit Seilen in eine senkrechte Position zu verschieben. Die Decksteine könnten zum Beispiel mit Holzplattformen schrittweise angehoben und dann in der Höhe auf ihren Platz geschoben worden sein. Alternativ könnten sie auch über eine Rampe nach oben in Position geschoben oder gezogen worden sein. Die Zapfenverbindungen an den Steinen nach Zimmermannsart legen nahe, dass die Erbauer bereits über Fertigkeiten der Holzbearbeitung verfügten. Entsprechende Kenntnisse dürften eine große Hilfe bei der Konzeption und Errichtung dieses Monuments gewesen sein.

Von Alexander Thom wurde die Meinung vertreten, dass die Erbauer von Stonehenge das megalithische Yard als Basis für die diversen Längen verwendet haben.

Die auf den Sarsensteinen eingravierten Darstellungen von Waffen sind in der Megalith-Kunst auf den britischen Inseln einzigartig. Andernorts wurden abstrakte Abbildungen bevorzugt. Ähnlich unüblich für diese Kultur ist die Hufeisenanordnung der Steine, da andernorts die Steine stets in Kreisen angeordnet wurden. Das vorgefundene Axtmotiv ist jedoch vergleichbar mit den Symbolen in der Bretagne in dieser Zeit. Es ist somit wahrscheinlich, dass mindestens zwei Bauphasen von Stonehenge unter maßgeblich kontinentalem Einfluss errichtet wurden. Daraus würde sich unter anderem der untypische Aufbau des Monuments erklären.

Es gibt Schätzungen zur menschlichen Arbeitskraft, die jeweils für die Errichtung der einzelnen Phasen von Stonehenge notwendig war. Die Summen übersteigen dabei mehrere Millionen Mannstunden. Stonehenge 1 hat vermutlich etwa 11.000 Stunden Arbeit benötigt, Stonehenge 2 etwa 360.000, und die verschiedenen Teile von Stonehenge 3 können bis zu 1,75 Millionen Arbeitsstunden benötigt haben. Die Bearbeitung der Steine setzt man auf etwa 20 Millionen Arbeitsstunden an, insbesondere in Anbetracht der in dieser Zeit mäßig leistungsfähigen Werkzeuge. Der allgemeine Wille zur Errichtung und Pflege dieses Bauwerks muss deshalb ausgesprochen stark gewesen sein und erforderte weiterhin eine stark ausgeprägte Sozialorganisation. Neben der höchst aufwendigen Organisation des Bauvorhabens (Planung, Transport, Bearbeitung und genaue Aufstellung der Steine) verlangt dieses zudem eine hohe jahrelange Überproduktion von Nahrungsmitteln, um die eigentlichen „Arbeiter“ während ihrer Tätigkeit für das Vorhaben zu ernähren.

Rezeptions- und Forschungsgeschichte

Erste schriftliche Erwähnungen

Der gesamte Zeitraum von der archäologisch nachgewiesenen Aufgabe Stonehenges am Ende der Bronzezeit bis zur Eroberung Englands durch die Normannen liegt im geschichtlichen Dunkeln. Die erste namentliche Erwähnung liefert Heinrich von Huntingdon um das Jahr 1130 in seiner Geschichte Englands. Ausführlicher widmet sich Geoffrey von Monmouth dem Steinkreis in seiner etwa um 1135 verfassten Geschichte der Könige Britanniens. Er schreibt den Bau des Monumentes dem Zauberer Merlin zu.

Die ersten bildlichen Darstellungen der Anlage stammen aus Handschriften des 14. und 15. Jahrhunderts. Seit dem 16. Jahrhundert gibt es verhältnismäßig realistische bildliche Darstellungen.[26]

Der Historiker Polydor Vergil (1470–1555) greift Monmouths Schilderung auf und erklärt Stonehenge ebenfalls als Denkmal, das der Zauberer Merlin zur Zeit der Eroberung Englands durch die Angelsachsen mit Hilfe seiner magischen Kräfte errichtet habe.

Theoriebildung seit der frühen Neuzeit

Um das Jahr 1580 schließt der Altertumsforscher William Lambarde erstmals eine übernatürliche Entstehung der Anlage aus, indem er beobachtet, dass bei der Errichtung des Steinkreises Zimmermannstechniken auf die Steinbauweise Stonehenges übertragen wurden. Zudem erkennt er als erster, dass die Steine nicht wie früher geschildert von Merlin mit Hilfe von Zauberei aus Irland herangeschafft wurden, sondern aus der Region Marlborough stammen.

Das erste Buch über Stonehenge erscheint im Jahre 1652. Sein Autor, der Baumeister Inigo Jones, der die Anlage im Auftrag des englischen Königs Jakobs I. ausführlich untersucht hat, erklärt den Steinkreis als römischen Tempel zu Ehren des Gottes Coelus. In den folgenden Jahren versuchen sich verschiedene andere Autoren an der Deutung des Steinkreises: Der Arzt Walter Charleton nimmt im Jahr 1663 an, Stonehenge sei eine Krönungsstätte der dänischen Könige Englands gewesen. Der Historiker Aylett Sammes schreibt im Jahr 1676 den Bau der Anlage den antiken Phöniziern zu.

Der Altertumsforscher John Aubrey (1626–1697) erkennt am Ende des 17. Jahrhunderts den Zusammenhang Stonehenges mit vergleichbaren Monumenten in Schottland und Wales und weist die Errichtung all dieser Anlagen als Erster richtig einheimischen Erbauern zu. Fatal für die zukünftige Forschung und die Interpretierung der Anlage bis in unsere Zeit erweist sich allerdings, dass Aubrey Stonehenge und alle ähnlichen Monumente auf den britischen Inseln den Kelten zuschreibt. Verständlich wird sein Irrtum aus der wissenschaftlichen Perspektive Ende des 17. Jahrhunderts: Es gibt keine Möglichkeiten zur Datierung prähistorischer Bodendenkmäler; man datiert das Alter der Welt noch nach der biblischen Schöpfungsgeschichte auf wenige tausend Jahre und die Aubrey bekannte Literatur antiker Schriftsteller enthält keine Hinweise auf eine vorkeltische Bevölkerung der britischen Inseln. Aubrey kann den antiken lateinischen und griechischen Autoren allerdings ausführliche Schilderungen über die Druiden als keltische Priesterklasse entnehmen und so vermutet er vorsichtig, die Steinkreise seien die Tempelanlagen ebendieser Druiden. Tatsächlich liegen zwischen der Aufgabe der Anlage zum Ende der Bronzezeit und dem ersten Auftauchen sogenannter keltischer Kulturmerkmale in Europa mehr als 1.000 Jahre.

Forscher des 18. Jahrhunderts greifen Aubreys These begeistert auf: Der Historiker John Toland ordnet Stonehenge in seiner im Jahr 1719 verfassten Kritische Geschichte der keltischen Religion und Gelehrsamkeit den Druiden zu. Der Arzt William Stukeley führt in den Jahren 1721 bis 1724 die bis dahin ausführlichsten und präzisesten Vermessungen der Anlage durch und vermutete als Erster eine axiale Ausrichtung der Anlage auf den Punkt der Sommersonnenwende. Im Jahr 1740 fasst er seine Ergebnisse in einem Buch zusammen und deutet Stonehenge allerdings mit fragwürdigen und unwissenschaftlichen Methoden ebenfalls als druidischen Tempel.

In seinem Buch The Geology of Scripture (Die Geologie der Heiligen Schrift) deutet Henry Browne, seit dem Jahr 1824 Kurator von Stonehenge, den Steinkreis als vorsintflutlichen Tempel aus der Zeit Noahs. Er beruft sich dabei auf die Theorien des Paläontologen William Buckland (1784–1856), der statt der Evolutionstheorie die Katastrophen- oder Kataklysmentheorie vertritt.

Erste astronomische Theorien

Den Blick auf eine mögliche astronomische Nutzung der Anlage eröffnet zu Beginn des 20. Jahrhunderts als erster der Astronom Joseph Norman Lockyer (1836–1920). Er vermutet – wie schon Stuckeley ein Jahrhundert vor ihm – eine Ausrichtung der Anlage auf den Punkt der Sommersonnenwende, spekuliert aber weitergehend über die Nutzung des Steinkreises als astronomischen Kalender zur Bestimmung heiliger keltischer Feste. Unter den Archäologen seiner Zeit findet Lockyers Theorie keine Beachtung, da seine Berechnungsgrundlagen ungenau und von ihm zum Teil willkürlich ausgewählt sind, um zu den von ihm gewünschten Ergebnissen zu gelangen. Stonehenge wird daher von der archäologischen Fachwelt auch weiterhin „nur“ als prähistorische Kult- oder Weihestätte betrachtet.

Der Astronom Gerald Hawkins versucht dieses Bild zu ändern, als er im Jahr 1965 sein Buch Stonehenge Decoded veröffentlicht. Mit Hilfe detaillierter Vermessungen des Monumentes und komplizierter Berechnungen will Hawkins nachweisen, dass Stonehenge als eine Art Steinzeitcomputer diente, mit dem es seinen Erbauern möglich gewesen wäre, zum Beispiel recht zuverlässig Mondfinsternisse vorauszusagen. Wie seinerzeit John Aubreys „Keltenthese“ wird nun auch Hawkins’ Theorie vom breiten Publikum begeistert aufgegriffen. Die Fachwelt hingegen zerreißt seine Forschung: Der Archäologe Richard J. C. Atkinson weist beispielsweise nach, dass Hawkins in seine Beweisführung auch Teile der Anlage einbezogen hat, die nachweislich zu verschiedenen Zeiten bestanden oder errichtet wurden und somit nicht Teil derselben Anlage sein können.

Ausgrabungen und Forschung

Mit dem Forscher William Cunnington (1754–1810) beginnt die neuzeitliche Erforschung Stonehenges. Cunningtons Ausgrabungen und Beobachtungen bestätigen die Datierung Stonehenges in die vorrömische Zeit. Veröffentlicht werden seine Forschungen in den Jahren 1812 bis 1819 in dem lokalhistorischen Werk Ancient History of Wiltshire des Historikers Richard Colt Hoare.

Um 1900 zeigt John Lubbock auf Basis von in benachbarten Grabhügeln gefundenen Bronzegegenständen, dass Stonehenge bereits in der Bronzezeit genutzt wurde. William Gowland (1842–1922) restauriert Teile der Anlage und unternimmt die bis dahin sorgfältigsten Ausgrabungen, die 1901 abgeschlossen werden. Aus seinen Funden schließt er, dass zumindest Teile des Monumentes zur Zeit des Überganges von der Jungsteinzeit zur Bronzezeit entstanden. Der Archäologe William Hawley gräbt in den Jahren 1919 bis 1926 ungefähr die Hälfte des Geländes aus. Seine Methoden und Berichte sind allerdings so unzulänglich, dass sich keine neuen Erkenntnisse ergeben. Dem Geologen H. Thomas gelingt in dieser Zeit jedoch der Nachweis, dass die Blausteine von den Erbauern der Anlage aus Südwales herangeschafft wurden.

1950 beauftragt die Society of Antiquaries die Archäologen Richard Atkinson, Stuart Piggott und John Stone mit weiteren Ausgrabungen. Sie finden viele Feuerstellen und entwickeln die Einteilung der einzelnen Bauphasen weiter, so wie sie auch heute noch am häufigsten vertreten wird.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unternehmen die Archäologen Richard Atkinson und Stuart Piggott fortwährend weitere Ausgrabungen. Mit der Entwicklung und Perfektionierung der Radiokohlenstoffdatierung ab Mitte des 20. Jahrhunderts gelingen jetzt erstmals sichere Datierungen der Anlage in die erste Hälfte des 2. Jahrtausends vor Christus. Atkinson und Piggott restaurieren zudem weitere Teile der Anlage, indem sie einige der umgestürzten und in Schieflage geratenen Steine wieder aufrichten und im Boden einbetonieren. Bei diesen Rekonstruktionen beschränkt man sich bis heute auf solche Steine, die nachweislich erst in der Neuzeit fielen oder in Schieflage gerieten oder geraten.

Viele der neuzeitlichen Beschädigungen am Monument sind einerseits auf den früheren Bedarf der umliegenden Bevölkerung an Steinen, andererseits auf den Souvenirbedarf früherer Besucher zurückzuführen. Zwischenzeitlich bot ein Schmied des nahegelegenen Ortes Amesbury Touristen einen Hammer zum Verleih, die sich damit Stückchen von den Steinen als Souvenir abschlagen konnten.[27]

Im Rahmen des Stonehenge Riverside Projekts graben Archäologen seit September 2006 in Durrington Walls 3,2 km von Stonehenge entfernt die Überreste eines neolithischen Dorfes aus der Zeit von 2600 bis 2500 vor Christus (Grooved Ware) aus. „Wir denken, wir haben das Dorf der Erbauer von Stonehenge gefunden“, äußert im Januar 2007 Mike Parker Pearson, der Leiter des Ausgrabungsprojekts von der University of Leeds.[28]

Vom 31. März bis 11. April 2008 findet die erste Grabung im Steinkreis seit 1964 statt. Unter der Leitung von Timothy Darvill und Geoff Wainwright wird ein Graben, der bei den Ausgrabungen von Hawley und Newall in den 1920er Jahren angelegt wurde, wieder geöffnet, um nach organischem Material zu suchen. Damit ist es mit Hilfe der Massenspektrometrie und der Radiokarbondatierung möglich, den Zeitpunkt, zu dem die Blausteine aufgerichtet wurden, auf wenige Dekaden genau zu bestimmen.[29]

2010 werden bemerkenswerte neue Entdeckungen auf dem Gelände gemacht. Die Anwendung moderner Technologien weist darauf hin, dass sich in Stonehenge sehr viel mehr findet als nur der weltberühmte Kreis der steinernen Riesen. Das ganze, viele Quadratkilometer umfassende Gelände scheint von Kultstätten und geheimnisvollen Anlagen völlig durchzogen zu sein. Britische Forscher wie Vincent Gaffney von der University of Birmingham sind der Meinung, man wisse höchstens zu zehn Prozent, was Stonehenge wirklich war und wie es im Einzelnen aussah. Eine wissenschaftliche Durchleuchtung des Geländes, die gerade begonnen hat, ist bereits auf neue Kreise – „Timberhenge“ –, Gräben und Hügel sowie auf sorgsam angelegte Wälle und Vertiefungen gestoßen.[30]

Durch Untersuchungen im Jahr 2013 an der vom Fluss Avon in Richtung Südwest in die Anlage führenden Avenue ergibt sich, dass hier bereits seit dem Ende der Eiszeit eine Schmelzwasserrinne verlief. Michael Parker Pearson von der University of Sheffield und Heather Sebire von English Heritage nehmen an, dass die Erbauer von Stonehenge erkannten, dass die Rinne genau in Richtung der Wintersonnenwende verläuft. So erklären sie den Standort der prähistorischen Anlage mit diesem vorgefundenen Geländemerkmal.[19]

Im September 2014 gibt Vincent Gaffney von der University of Birmingham auf dem British Science Festival[31] in Birmingham bekannt, dass auf Grund der in den letzten Jahren im Rahmen des internationalen Projekts Stonehenge Hidden Landscapes Project (seit 2010 laufende flächenhafte Untersuchungen mit Bodenradar und Magnetometer) erhobenen Daten auf einer Fläche von 12 km² eine erste dreidimensionale Karte mit den Spuren der noch unausgegrabenen Bodenfunde erstellt worden ist. Darin enthalten sind unter anderem 17 bislang unbekannte Holz- und Steinstrukturen sowie dutzende neu entdeckte Grabhügel. Es wird nunmehr vermutet, dass Stonehenge das Zentrum von verstreut liegenden rituellen Monumenten war, das im Laufe der Zeit zunehmend erweitert wurde.[32][33]

Im November 2015 wird seitens des Ludwig Boltzmann Instituts für Archäologische Prospektion und Virtuelle Archäologie (Wien) über den Fund einer 12–14 °C warmen Quelle in 3 km Entfernung beim Ort Amesbury berichtet, die, weil nicht zufrierend, günstig für Tiere und damit für Jäger gewesen sein könnte. Knochen mit darin steckenden Pfeilspitzen aus Stein wurden gefunden und in einem Bereich eines Quelltümpels Feuersteinknollen.[34][35]

Moderne Geschichte

In der jüngeren Vergangenheit wurde Stonehenge durch die unmittelbare Nähe zweier stark befahrener Straßen (die Hauptstraße A303 zwischen Amesbury und Winterbourne Stoke sowie die direkt am Monument vorbeiführende A344) beeinflusst. Es gab diverse Vorschläge, die Straßen zu verlegen oder zu untertunneln.

Die Anlage von Stonehenge wurde 1901 eingezäunt und ist seitdem nur gegen Eintrittsgeld zugänglich. Im Ersten Weltkrieg wurde westlich nahe der Anlage ein Feldflugplatz (Stonehenge Aerodrome) angelegt. Nach dem Krieg wurde dieser als Depot für Baumaterial und später als Schweinefarm genutzt.

Die Besucherströme nahmen nach dem Zweiten Weltkrieg massiv zu. Parkplätze und Toiletten wurden gegenüber den Steinkreisen auf der anderen Seite der A344 angelegt. Nach wiederholtem Vandalismus wurde die Anlage rund um die Uhr bewacht. Für die Aufseher wurde neben den Parkplätzen eine Hütte gebaut. Seit 1968 verband ein Tunnel unter der A344 Parkplätze und das Monument; darin wurde ein halb-unterirdisches Gebäude mit Café und Museumsshop gebaut und mehrfach erweitert. Die Situation wurde jahrzehntelang als nationale Schande empfunden. 1978 wurden zusätzliche Zäune errichtet; die Besucher konnten sich seitdem nicht mehr frei zwischen den Steinen bewegen, sondern mussten auf einem Weg zwischen dem Wall und den Steinkreisen bleiben. Wegen des unaufhörlichen Touristenansturms blieb nur die Umrundung der Anlage im Besucherstrom. Ein Verweilen zur Besinnung an dem denkwürdigen Ort war kaum möglich.[36]

Neugestaltung seit 2013

Seit Dezember 2013 sind das Umfeld von Stonehenge und der Zugang für Besucher neu geordnet. Die Straße A344 wurde im Abschnitt der Anlage aufgelassen, ebenso wurden die Parkplätze und die alten Anlagen der Besucherbetreuung abgerissen und bis Mitte 2014 renaturiert.[37]

Stattdessen wurde ein Besucherzentrum mit Ausstellungen und weiteren Angeboten in einer Entfernung von rund zwei Kilometern von den Steinkreisen errichtet. Die Bauten sind vom Monument aus nicht zu sehen, so dass ein wesentlich ungestörteres Erlebnis als früher geboten wird. Besucher erreichen die Steinkreise vom Museum aus zu Fuß über eine Prozessionsstraße oder benutzen einen Pendelbus.[38][39] Die Zeit unterwegs kann und soll zur Einstimmung mit Hilfe eines Audioguides in vielen Sprachen genutzt werden. Die Benutzung des Pendelbusses und des Audioguide sind im Eintrittsgeld eingeschlossen. Mitglieder (auch Zeitmitglieder) des English Heritage erhalten kostenlosen Zugang. Für den Besuch der Anlagen wird eine Vorreservierung empfohlen.

Im Besucherzentrum wird erstmals eine Ausstellung über die Erbauer von Stonehenge, ihre Kultur und ihre Geschichte gezeigt. Sie besteht aus einem zentralen Video und fünf thematischen Informationsstationen. Das Video zeigt die Errichtung der Anlage und das sich dadurch wandelnde Landschaftsbild. Die Stationen bieten Informationen in drei Vertiefungsebenen. Die Ausstellung ist zusammen mit dem Audio-Kommentar und Informationstafeln im Gelände konzipiert; alle drei Medien wirken zusammen und ergänzen sich. Außerhalb des Besucherzentrums sind Hütten und Gruben der Erbauer von Stonehenge rekonstruiert.

Der Weg vom Besucherzentrum zum Monument verläuft auf der ehemaligen Straße; etwa auf halbem Weg kann man von einer kleinen Kuppe aus die Anlage erstmals sehen. Dort bleiben die Shuttles kurz stehen und Besucher haben die Wahl, den Rest von knapp einem Kilometer zu Fuß zu gehen, um sich den Steinkreisen so selbständig zu nähern, oder auch den Rest im Bus zurückzulegen.

Die neuen Bauten wurden ohne Fundamente errichtet, um eventuelle archäologische Funde im Boden darunter nicht zu stören.

Neureligiöse Nutzung

Mit der Wiederentdeckung und Verbreitung der klassischen Literatur entstand nach der Renaissance zunehmendes Interesse an den Druiden, die in den alten Texten erwähnt werden. Da die wissenschaftliche Erkundung der Vorgeschichte noch in den Anfängen steckte, wurde Stonehenge als vorrömischer Tempel den Druiden zugeordnet. Diese irrtümliche Verknüpfung ist immer noch einflussreich. Im Jahre 1781 hatte der Engländer Henry Hurle eine Geheimgesellschaft namens Ancient Order of Druids gegründet. Obwohl das Interesse an Druiden in der Mitte des 19. Jahrhunderts nachließ, blieben die entstandenen religiösen Ordensgemeinschaften weiter bestehen. Ihre Ausflüge nach Stonehenge lockten stets auch Schaulustige an. Ein markantes Beispiel ist die Zeremonie des Ancient Order of Druids im August des Jahres 1905, als sich 700 Mitglieder dieses Ordens in Stonehenge versammelten und feierlich 256 Anwärter in ihren Orden aufnahmen. Heute bilden die neuzeitlichen Druiden einen Teil der neureligiösen Landschaft, speziell des Neopaganismus. Sie treffen sich regelmäßig in Stonehenge und halten dort ihre Zeremonien ab.

Zur Sommersonnenwende des Jahres 1972 wurde in Stonehenge das erste Mal eines der in Großbritannien dieser Zeit beliebten Free Festivals veranstaltet. Dieses Stonehenge Free Festival fand im Laufe der Jahre wachsenden Zuspruch; im Jahr 1984 trafen sich geschätzt 70.000 Besucher am Steinkreis und feierten bei Live-Musik und auch mit diversen druidischen und neuheidnischen Kulthandlungen die Sonnenwende. Im Jahr 1985 kam es im Vorfeld des Festivals zu gewalttätigen Konflikten der Besucher mit der Polizei (battle of the beanfield), worauf die Ordnungsbehörden das Festival in Stonehenge untersagten und das Gelände insbesondere zu den beiden Sonnenwenden und den Tagundnachtgleichen für alle Besucher weiträumig sperrten.

1998 wurden kleine Gruppen von Neuheiden (darunter Druiden) wieder in den Steinkreis gelassen, und zur Jahrtausendwende erreichte der Secular Order of Druids unter Berufung auf das Recht der freien Religionsausübung, dass das Versammlungsverbot für Stonehenge aufgehoben wurde. 2014 haben 36.000 Personen, Touristen wie gläubige Druiden, in der Vor-Nacht den Beginn des längsten Tags des Jahres in Stonehenge gefeiert. Die Polizei nahm dabei 25 Personen – überwiegend wegen Drogendelikten – fest.[40]

Esoterik

Der Hobbyarchäologe Alfred Watkins (1855–1935) stellte in den 1920er Jahren eine Theorie auf, nach der die vorgeschichtlichen Megalith-Bauwerke – so auch Stonehenge – durch sogenannte Ley-Linien, schnurgerade Linien, miteinander verbunden seien. Watkins dachte dabei allerdings an reale Wegverbindungen. Der Autor John Michell (geb. 1933) griff diese These auf; er deutete die Linien in seinem 1969 erschienenen Buch The View over Atlantis aber nicht mehr als Wege, sondern brachte die Ley-Linien in Zusammenhang mit erdmagnetischen Kraftfeldern und „Kraftzentren“.

Diese Auffassung fand in den folgenden Jahren unter den Anhängern der Esoterik bis in die heutige Zeit hinein zahlreiche Anhänger. So sollte Michells These Beleg dafür sein, dass die vorgeschichtlichen Erbauer von Stonehenge und vergleichbarer megalithischer Denkmäler noch in vollkommener Harmonie mit dem Kosmos lebten und solche „Kraftlinien“ und -„zentren“ erspüren konnten, an denen sie dann beispielsweise Tempel wie Stonehenge errichteten.

Der Dokumentarfilmer Ronald P. Vaughan<! --- † 2021 ---> behauptete 2010, im Zuge seiner Recherchen eine bemerkenswerte Maßeinheit entdeckt zu haben. Die Distanz zum Mittelpunkt des benachbarten Steinkreises von Avebury entspräche mit 27.830 Metern genau dem 1440. Teil des Äquator-Umfangs (1:1440 ≙ 1 Minute : 1 Tag).[41]

Rezeption in Kunst und Kultur

Sagen und Legenden

Der Fersenstein war früher auch einmal als Friar’s Heel (engl. für ‚Mönchsferse‘) bekannt. Eine Sage, die frühestens auf das 17. Jahrhundert datiert werden kann, erzählt den Ursprung des Namens:

„Der Teufel kaufte die Steine von einer Frau in Irland und brachte sie zur Salisbury Plain. Einer der Steine fiel in den Avon, den Rest legte er in der Ebene ab. Der Teufel schrie laut heraus: ‚Niemand wird herausfinden, wie diese Steine hierher kamen.‘ Ein Mönch antwortete ihm ‚Das glaubst aber nur du!‘, worauf der Teufel einen der Steine nach ihm warf und ihn damit an der Ferse traf. Der Stein blieb im Boden stecken und bekam so den Namen.“

Einige glauben, dass sich der Name Friar’s Heel von Freya’s He-ol oder Freya Sul ableitet, benannt nach der germanischen Gottheit Freya und den (angeblich) walisischen Wörtern für „Weg“ beziehungsweise „Sonntag“.

Stonehenge wird oft mit der Artussage in Verbindung gebracht. Geoffrey von Monmouth behauptet, dass Merlin Stonehenges aus Irland hergebracht habe, wo es ursprünglich auf dem Mount Killaraus von Giganten erbaut worden sei, die die Steine aus Afrika gebracht hatten. Nach seinem Wiederaufbau bei Amesbury, beschreibt Geoffrey weiter, habe man erst Ambrosius Aurelianus, dann Uther Pendragon und später Konstantin III. im Inneren des Rings begraben. An vielen Stellen seiner Historia Regum Britanniae vermischt Geoffrey britische Legende mit der eigenen Fantasie. Er setzt Ambrosius Aurelianus mit dem prähistorischen Monument in Verbindung, nur weil sein Name dem des nahen Amesbury ähnelt.

In moderner Zeit haben Pseudowissenschaftler wie Erich von Däniken die These aufgestellt, Stonehenge sei von außerirdischen Besuchern der Erde errichtet worden.

Literatur

Erste literarische Werke um Stonehenge entstanden Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts: In dieser Zeit schrieb Edmund Spenser sein episches Gedicht The Faerie Queene und Thomas Rowley schreibt sein Drama The Birth of Merlin. Beide Werke befassen sich mit der Verbindung des Zauberers Merlin mit Stonehenge und sind weitestgehend inspiriert von Geoffrey von Monmouths Buch Geschichte der Könige Britanniens. Der Dichter John Dryden verfasste in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ein Gedicht, in dem er Stonehenge als Krönungsstätte dänischer Könige huldigt. Im 18. und 19. Jahrhundert spielte Stonehenge in der nichtwissenschaftlichen Literatur dagegen kaum eine Rolle.

Nennenswert ist erst wieder der 1891 erschienene Roman Tess von den d’Urbervilles von Thomas Hardy (1840–1928). In dieser Liebesgeschichte spielt Stonehenge eine zentrale, symbolische Rolle. Der Roman wurde 1979 von Roman Polański mit Nastassja Kinski in einer Hauptrolle verfilmt und später mit drei Oscars ausgezeichnet; es wurde nicht an Originalschauplätzen gedreht.

Die nichtwissenschaftliche Literatur um Stonehenge im 20. Jahrhundert ist erheblich reichhaltiger und wird vor allem von historischen Romanen dominiert. Zu nennen sind aus der mittlerweile fast unüberschaubaren Zahl der Veröffentlichungen zum Beispiel der 1985 erschienene Roman Pillar of the Sky von Cecelia Holland, der 1995 erschienene Roman Die Druiden von Stonehenge von Wolfgang Hohlbein oder der 2001 in Deutschland erschienene Roman Stonehenge von Bernard Cornwell. Aber auch Familiensagas, Horror-, Fantasy- und sogar Kriminalromane greifen Stonehenge als mehr oder weniger dominierenden Teil ihrer Handlung auf. John Cowper Powys verbindet in seinem Monumentalwerk über das Leben in den 1920er Jahren Glastonbury Romance Legenden um den Heiligen Gral und den Arthus-Mythos in einer Episode mit Stonehenge.

Malerei

Aus dem gesamten Mittelalter sind lediglich drei Abbildungen von Stonehenge bekannt. Die frühesten Zeichnungen stammen aus zwei Manuskripten des 14. und einem Manuskript des 15. Jahrhunderts.

Die erste der drei Abbildungen zeigt die Anlage in einer Panoramaansicht – perspektivisch allerdings zu einem Rechteck verzerrt; die zweite illustriert die Errichtung der Anlage durch den Zauberer Merlin und zeigt, wie er einen der Decksteine auf zwei Tragsteine hebt. Die dritte Abbildung wurde im Jahre 2007 wiederentdeckt und stammt aus dem Geschichtswerk Compilatio de Gestis, das vermutlich um 1441 niedergeschrieben wurde.[42] Der diese Illustration begleitende Text bezieht sich ebenfalls auf die Errichtung der Anlage durch den Zauberer Merlin.

Die erste realistische Darstellung führte der niederländische Künstler Lucas de Heere (1534–1584) als Aquarell zur Illustration seines 1573 bis 1575 handschriftlich niedergelegten Berichtes Corte Beschryving van England, Scotland ende Irland aus. Das Bild zeigt den Steinkreis von erhöhter Position aus nordwestlicher Richtung. Die menschliche Figur in der Mitte des Bildes lehnt sich an den Tragstein Nr. 60. Ein lediglich mit den Initialen „R.F.“ signierter Stich aus dem Jahr 1575 und ein aus dem Jahr 1588 stammendes Aquarell von William Smith in dem Manuskript Particular Description of England zeigen die Anlage aus ähnlicher Ansicht wie de Heeres Aquarell. Vermutlich liegt allen drei Bildern die gleiche, unbekannte Vorlage zugrunde. Der nur mit „R.F.“ signierte Stich war im Jahre 1600 das Vorbild für eine Stonehenge-Illustration in dem altertumskundlichen Buch Britannia von William Canden (1551–1623). Die Illustration war ihrerseits Vorbild für weitere Bilder von Stonehenge.

Die Schriften des Altertumsforschers John Aubrey (1626–1697) Ende des 17. Jahrhunderts, die im Jahre 1740 zu Stonehenge veröffentlichten Forschungen des Arztes William Stukeley sowie die Gedichte Ossians von James Macpherson (1736–1796) beeinflussen die Künstler im Laufe des 18. Jahrhunderts, Stonehenge in ihren Bildern als eine keltische oder druidische Kultstätte zu interpretieren.

Im Jahr 1797 stürzte der höchste der noch stehenden Trilithen im Inneren der Anlage. Für die Künstler ergab sich damit das Problem, die Struktur und Tiefe der Steinsetzung auf ihren Bildern wiederzugeben. Als Reaktion darauf zeigen Bilder des 18. und 19. Jahrhunderts den Steinkreis jetzt bevorzugt aus besonders tiefer Perspektive und bilden die Steine vor der Kulisse eines tiefliegenden Horizontes ab. Eines der bekanntesten Bilder, die diese Perspektive einnehmen, ist ein Aquarell John Constables (1776–1837), der Stonehenge im Jahr 1820 besuchte. Constable fertigte zunächst nur eine Skizze an und schuf dann 15 Jahre später ein Aquarell des Steinkreises. Von dem englischen Landschaftsmaler William Turner (1775–1851) stammen weitere bekannte Bilder von Stonehenge. Um das Jahr 1811 zeichnete er eine erste Ansicht des Steinkreises, die ihm später als Vorlage für ein Gemälde diente. Ein weiteres Bild entstand im Jahr 1828 und zeigt Stonehenge während eines Gewitters.

Der Maler und Bildhauer Henry Moore (1898–1986) schuf in den 1970er Jahren mit dem 16 Lithografien umfassenden Stonehenge Albums[43] eines der bedeutendsten neueren Kunstwerke zu Stonehenge.

Musik

- Der deutsche Komponist Valentin Ruckebier nimmt in seinem Werk Broken Circle für Sextett mehrfach Bezug auf Stonehenge und die zahlreichen Theorien und Legenden, die sich um den altertümlichen Zweck des Steinkreises ranken.[44]

- Die Progressive-Metal-Band Stonehenge aus Ungarn ist nach dem Monument benannt.

- Von 1972 bis 1984 wurde zwischen den Steinen von Stonehenge jährlich das Musikfestival Stonehenge Free Festival abgehalten, welches sich großer Beliebtheit bei Bands und Publikum erfreute.

- Chris Evans und David Hanselmann veröffentlichten 1980 das Konzeptalbum Stonehenge, in dem sie verschiedene Mythen, darunter die Artus-Sage miteinander verknüpften.

- Das norwegische Komikerduo Ylvis fragte 2013 im Musikvideo Stonehenge nach dem Sinn des Bauwerks.[45]

Nachbildungen und abgeleitete Namen

in New Hampshire

- America’s Stonehenge ist eine ungewöhnliche Steinkreis-Formation bei Salem, New Hampshire im Nordosten der Vereinigten Staaten von Amerika.[46]

- Bei Maryhill im Staat Washington wurde von Sam Hill mit Maryhill Stonehenge eine maßstabsgetreue Kopie von Stonehenge im rekonstruierten Originalzustand als Kriegsdenkmal errichtet. Es ist auch nach dem Aufgangspunkt des Mittsommersonnenaufgangs ausgerichtet. Dies geschah anhand eines virtuellen Horizonts anstelle der heute sichtbaren Sonnenposition am tatsächlichen Landschaftshorizont.

- Stonehenge inspirierte den Geologen Jim Reinders zu seinem Werk Carhenge (1987) oder „Auto-Henge“ bei Alliance (Nebraska). Er baute die Replik aus grau angestrichenen Autos gemeinsam mit seiner Familie und widmete sie seinem verstorbenen Vater.

- In Neuseeland wurde im Februar 2005 mit Stonehenge Aotearoa eine funktionelle Replik eingeweiht, die als Lehrmittel für astronomische Zusammenhänge und die Kultur der Maori verwendet wird.

- Auf dem stillgelegten Teil der Blocklanddeponie in Bremen wurde 2021 Metalhenge eingeweiht. Der Name ist explizit an Stonehenge angelehnt, das „Stone“ in der Bezeichnung wurde aufgrund der verrosteten Hafenspundwände als Baumaterial durch „Metal“ ersetzt.[47]

Dokumentationen

- Der Geheimcode von Stonehenge. (Originaltitel: Stonehenge Decoded.) Dokumentation und Doku-Drama, Großbritannien, 2009, 43:32 Min., Buch und Regie: Christopher Spencer, Colin Swash, Produktion: National Geographic Channel, deutsche Erstsendung: 13. Dezember 2009, Reihe: Terra X.[48] Der Film begleitet die Ausgrabungen eines Teams unter Leitung von Mike Parker Pearson (University of Leeds). Pearson konnte seine These einer überregional bedeutsamen Kultstätte für steinzeitliche Clans, die dort zur Wintersonnenwende ein Fest der Wiedergeburt feierten, mit umfangreichen Funden in der Umgebung des Steinkreises belegen. Allerdings behauptet der Film, dass die äußerst harten Trilith-Steine ausschließlich mit Steinen und nicht mit Eisen behauen wurden trotz naheliegender und demonstrierter Funde von Kupfer- und Goldschmiedearbeiten.

- Stonehenge – Das ultimative Experiment. (Originaltitel: Mysterious Science: Rebuilding Stonehenge.) Dokumentarfilm und Rekonstruktion, Großbritannien 2005, 78 Min., Buch und Regie: Pati Marr, Johanna Schwartz, Bruce Hepton, Produktion: National Geographic Channel, arte France, deutsche Erstsendung: 2. Dezember 2006, Inhaltsangabe von arte, youtube.com.

- Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte − Die Toten von Stonehenge. (Originaltitel: Treasures decoded.) Tv-Dokumentation von Tom Foulie; GB/ CDN 2017; BBC, Channel 5; Deutsche Synchronfassung: ZDF 2017; mitwirkend: Michael Parker Pearson (Prähistoriker), Christie Willis (Osteoarchäologin), Tim Tompson (Anthropologe), Jaqueline McKinley (Osteoarchäologin), Christophe Snoeck (forensischer Archäologe), Francis Pryor (Archäologe).

Zitate über Stonehenge

- Wie großartig! Wie wunderbar! Wie unbegreiflich! (engl. How grand! How wonderful! How incomprehensible!) – Sir Richard Colt Hoare in Ancient History of Wiltshire (1812–1819)

- Vieles, was über Stonehenge geschrieben wurde, ist erfunden, zweitklassig oder einfach falsch. (Much of what has been written about Stonehenge is derivative, second-rate or plain wrong.) – Christopher Chippindale[49]

- Jedes Zeitalter hat das Stonehenge, das es verdient – oder begehrt. (Every age has the Stonehenge it deserves – or desires.) – Jacquetta Hawkes[50]

- Stonehenge, neither for disposition nor ornament, has anything admirable; but those huge rude masses of stone, set on end, and piled each on other, turn the mind on the immense force necessary for such a work. – Edmund Burke, in: «On the sublime and Beautiful»[51]

Literatur

- Stonehenge. In: Johann Heinrich Zedler: Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschafften und Künste. Band 40, Leipzig 1744, Sp. 406 f.

- Karl Beinhauer (Hrsg.): Studien zur Megalithik, (engl. Ausgabe: The Megalithic Phenomenon: Recent Research and Ethnoarchaeological Approaches), 1999, ISBN 978-3-930036-36-3.

- Barbara Bender et al.: Stonehenge. Making Space. Oxford 1998.

- Aubrey Burl: Prehistoric Stone Circles. Shire, Aylesbury 1979, 1988, 2001, ISBN 0-85263-962-7.

- Aubrey Burl: The Stonehenge People. London 1987.

- Rodney Castleden: The Making of Stonehenge. Routledge, London/New York 1993, ISBN 0-415-08513-6.

- Christopher Chippindale: Stonehenge Complete. Thames and Hudson, London 1983, ISBN 0-500-05043-0.

- Christopher Chippindale: Who owns Stonehenge? Batsford, London 1990, ISBN 0-7134-6455-0.

- Rosamund Cleal, K. E. Walker, R. Montague, Michael J. Allen (Hrsg.): Stonehenge in its landscape. Twentieth-century excavations. English Heritage, London 1995, ISBN 1-85074-605-2 (Digitalisat).

- Barry Cunliffe, Colin Renfrew (Hrsg.): Science and Stonehenge. Oxford University Press, Oxford 1997, 1999, ISBN 0-19-726174-4.

- Duncan Garrow, Neil Wilkin: The World of Stonehenge. The British Museum Press, London 2022, ISBN 978-0-7141-2349-3.

- Alex M. Gibson: Stonehenge & timber circles. Tempus, Stroud 1998, ISBN 0-7524-1402-X.

- Friedel Herten, Georg Waldmann: Functional principles of early time measurement at Stonehenge and Nebra. In: Archäologische Informationen. Band 41, 2018, S. 275–288, doi:10.11588/ai.2018.0.56947 (PDF [abgerufen am 19. Juni 2019]).

- Bernhard Maier: Stonehenge. Archäologie, Geschichte, Mythos. Beck, München 2005, ISBN 3-406-50877-4 (2. Auflage 2018).

- Bernd Mühldorfer (Hrsg.): Mykene – Nürnberg – Stonehenge. Handel und Austausch in der Bronzezeit. (Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg e.V. 43). VKA, Fürth 2000, ISSN 0077-6149.

- John David North: Stonehenge. Ritual Origins and Astronomy. HarperCollins, London 1997, ISBN 0-00-255850-5.

- Mike Parker Pearson: Stonehenge. Exploring the greatest Stone Age mystery. Simon & Schuster, London 2012, ISBN 978-0-85720-730-2.

- Mike Parker Pearson et al.: Stonehenge for the Ancestors. Part 1. Landscape and Monuments (= The Stonehenge Riverside Project. Band 1). Siedestone Press, Leiden 2020, ISBN 978-9088907029.

- Mike Parker Pearson et al.: Stonehenge for the Ancestors. Part 2. Synthesis (= The Stonehenge Riverside Project. Band 2). Siedestone Press, Leiden 2022, ISBN 978-9088907050.

- Mike Pitts: Hengeworld. Arrow, London 2001, ISBN 0-09-927875-8.

- Julian Richards: The Stonehenge Environs Project. London-Southampton 1990, ISBN 1-85074-269-3 (Digitalisat).

- Julian Richards: Stonehenge. English Heritage, London 2005, ISBN 978-1-905624-92-8.

- Wolfhard Schlosser, Jan Cierny: Sterne und Steine. Eine praktische Astronomie der Vorzeit. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1996, ISBN 3-534-11637-2 (ab Seite 82ff. ausführlich zu Stonehenge mit guten Grafiken und Tabellen).

Weblinks

- Guide to Stonehenge von English Heritage

- Stonehenge-Dossier der BBC mit Videos, Theorien etc.

- Stonehenge Dig 2008, Website der BBC zu den Grabungen (Memento vom 16. August 2011 im Internet Archive)

- Supposed astronomical alignments at the monument auf tivas.org.uk

- „A monumental waste“, Daily Telegraph, zur A303 nahe bei Stonehenge

- Stones of England – Portal für britische Megalithbauten

- Geneviève Lüscher: Stonehenge. Heiligtum in einer kultischen Landschaft. In: Neue Zürcher Zeitung. 24. Dezember 2012

Dokumentationen und Vorträge

- Timothy Darvill: Great Riddles in Archaeology: Merlin’s Magic Circles. Stonehenge and the Preseli Bluestones

- Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt: Harald Meller trifft … Timothy Darvill

- British Museum Events: New scientific discoveries: reinterpreting Stonehenge. 5. Mai 2022.

Bilder

- Stonehenge Laser Scans (englisch)

- Information and images of Stonehenge auf Modern Antiquarian (englisch)

- Tate Online: British and international modern and contemporary art Übersicht der Sammlung von Kunstwerken mit Stonehenge als Thema in der Tate Gallery (englisch)

- Stonehenge bei Sonnenaufgang, QuickTime Virtual Reality

- Stonehenge 360°-Panorama auf der Wiltshire-Website der BBC

Einzelnachweise

- Eintrag „Stonehenge“ im Duden.

- E.J. de Meester: Did Atlantis lay in England? 12. August 2007, S. siehe dritte Grafik, abgerufen am 2. April 2020 (englisch).

- Neues aus Stonehenge - Die ganze Doku. Abgerufen am 5. Oktober 2020.

- Colin Renfrew: Die Megalith-Kulturen. Hrsg.: Spektrum der Wissenschaft. Januar 1984.

- R.S. Thorpe & O. Williams-Torpe: The myth of long-distance megalith transport. Hrsg.: In Antiquity. 1991.

- Timothy Darvill, Peter Marshall et al.: Stonehenge remodelled. In: Antiquity. Band 86, Nr. 334, Dezember 2012, S. 1021–1040, hier S. 1026.

- Angelika Franz: Neudatierung: Stonehenge ist vermutlich älter als bisher angenommen. Auf: Spiegel Online, 9. Oktober 2008, abgerufen am 11. September 2014.

- C. Gaffney, Vince Gaffney, W. Neubauer et al.: The Stonehenge Hidden Landscapes Project. In: Archaeological Prospection. Band 19, Nr. 2, April–Juni 2012, S. 147–155.

- Ludwig Boltzmann Institute: The „Stonehenge Hidden Landscape Project“ – Results Auf: lbi-archpro.org von 2014, zuletzt abgerufen am 11. September 2014.

- Besucherzahlen laut ALVA (Association of Leading Visitor Attractions) (Zahlen von 2020 und 2021 sind bedingt durch die COVID-19-Pandemie nicht repräsentativ) englisch, abgerufen am 19. März 2022

- Oxford English Dictionary. 2. Auflage. Oxford University Press, Oxford 1989, Stonehenge; henge2 (archive.org).

- Christopher Chippindale: Stonehenge Complete. Dritte überarbeitete Ausgabe, Thames & Hudson, London 2004, ISBN 978-0-500-28467-4.

- Stonehenge – schon vor 5000 Jahren eine Begräbnisstätte? Steinkreis erst später errichtet. Auf: nzz.ch, 29. Mai 2008, abgerufen am 11. September 2014.

- Colin Renfrew: Die Megalith-Kulturen. Hrsg.: Spektrum der Wissenschaften.

- Stichwort: Genitalpräsentation im Lexikon der Biologie, Online-Zugang, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 1999, abgerufen am 12. Juli 2021.

- History. In: English Heritage. Abgerufen am 7. Oktober 2022 (englisch).

- Revealed: Early Bronze Age carvings suggest Stonehenge was a huge prehistoric art gallery. In: The Independent v. 9. Oktober 2012; Stonehenge up close: digital laser scan reveals secrets of the past. In: The Guardian v. 9. Oktober 2012.

- Timothy Darvill, Peter Marshall et al.: Stonehenge remodelled. In: Antiquity. Band 86, Nr. 334, Dezember 2012, S. 1021–1040 [1021f.]

- Guardian: Stonehenge was built on solstice axis, dig confirms. Auf: theguardian.com vom 8. September 2013, zuletzt abgerufen am 11. September 2014.

- Scientists solve mystery of the origin of Stonehenge megaliths. In: Reuters. 29. Juli 2020, abgerufen am 4. August 2020 (englisch).

- Ein Hufeisen als Mondcomputer. Stonehenge als astronomisches Vorhersageinstrument? Auf: scinexx.de vom 1. Februar 2008, zuletzt abgerufen am 11. September 2014.

- Friedel Herten, Georg Waldmann: Functional principles of early time measurement at Stonehenge and Nebra. In: Archäologische Informationen. Band 41, 2018, S. 275–288, doi:10.11588/ai.2018.0.56947 (uni-heidelberg.de [PDF; abgerufen am 19. Juni 2019]).

- R. S. Thorpe und O. Williams-Torpe: The myth of long-distance megalith transport. In: Antiquity 65, 1991.

- Stonehenge News and Information, aufgerufen am 8. November 2017.

- Raksha Dave (Archäologin), Susan Greaney (Historikerin) und Prof. Mike Parker Pearson (Archäologe) in Minute 36 bis 39 von ZDFinfo. ZDF Synchronfassung 2021. Wunderbauten der Geschichte. Wunder der Steinzeit. Ein Film von Simon Davies. Eine Produktion von Off the Fence für CuriosityStream Inc. 2021. In Zusammenarbeit mit PLANETE+ und ZDFinfo. Deutsche Bearbeitung TransEuroTV.

- Prof. Christopher Witcombe: Stonehenge

- Stonehenge and Neighbouring Monuments. New Edition with Revisions in Interpretation and Dating. Reprint of the 1703 edition printed in London by E. Powell. Published by English Heritage; edited by Ken Osborne. St. Ives Westerham Press 2002, S. 17f.

- Archäologen finden Dorf der Erbauer – Ein Stonehenge-Rätsel scheint gelöst. In: RP Online. 31. Juli 2007, abgerufen am 21. Juni 2011.

- In: Science. Bd. 320, S. 159 vom 11. April 2008.

- Peter Nonnenmacher: Stonehenge: Steinzeitliches Aschenputtel – Stonehenge sind die Mittel für ein Besucherzentrum gestrichen. Auf: Badische Zeitung.de vom 3. September 2010.

- Nishad Karim, Aditee Mitra (British Science Association Media Fellows): Unravelling the mysteries of Stonehenge (Memento vom 11. September 2014 im Internet Archive). Auf: britishscienceassociation.org vom September 2014.

- University of Birmingham: New digital map reveals stunning hidden archaeology of Stonehenge. Auf: birmingham.ac.uk vom 10. September 2014.

- Maria Dasi Espuig: Stonehenge secrets revealed by underground map. Auf: bbc.com vom 10. September 2014.

- Stonehenge: Warme Quellen und pinke Feuersteine (science.orf.at), 4. November 2015, abgerufen am 4. November 2015.

- Michael Hohla, Rupert Lenzenweger: Ein Schattendasein – die auffällige Krusten-Rotalge (Hildenbrandia rivularis) in Oberösterreich. In: Naturkundliche Station der Stadt Linz (Hrsg.): ÖKO.L Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz. Jahrgang 34, Heft 3, Linz 2012, S. 3–12 (zobodat.at [PDF], ebenso flora-deutschlands.de, abgerufen am 4. November 2015).

- Troubled Stonehenge ‘lacks magic’. In: The Independent. 2006. Abgerufen am 11. April 2009.

- Die Beschreibung der Besuchereinrichtungen seit 2013 folgt: Christopher Chippingdale, Chris Gosden, et al.: New era for Stonehenge. In: Antiquity. Band 88, 2014, S. 644–657.

- english-heritage.org.uk

- english-heritage.org.uk

- ORF: Zehntausende feiern Sonnenwende in Stonehenge, 21. Juni 2014.

- Ronald P. Vaughan: Genie und Geometrie – Stonehenge und die Vermessung der Welt. 3sat, 2010, abgerufen am 29. Januar 2013.

- Christian Heck: A new Medieval view of Stonehenge. (Memento vom 6. Dezember 2015 im Internet Archive) In: British Archaeology. 92, Januar/Februar 2007 oder redicecreations.com

- Henry Moore from Stonehenge, Stonehenge III 1973, Tate Gallery

- Valentin Ruckebier: Valentin Ruckebier – Broken Circle. 20. Januar 2017, abgerufen am 25. Mai 2017.

- Ylvis: Stonehenge auf YouTube, abgerufen am 6. April 2018.

- Stonehengeusa.com

- Müll und Kultur. In: Metalhenge Bremen. Abgerufen am 30. Oktober 2021 (deutsch).

- C. Chippindale: Stonehenge Complete. London 2004. (Seite ?)

- Jacquetta Hawkes: God in the Machine. In: Antiquity. Band 41, Nr. ?, 1967, S. 174–180, hier 174a.

- Bartleby – „Encyclopedia, Dictionary, Thesaurus and hundreds more.“: Edmund Burke (1729–1797). On the Sublime and Beautiful. The Harvard Classics. 1909–14. «Difficulty» Auf: bartleby.com ; zuletzt abgerufen am 11. September 2014.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии