astro.wikisort.org - Asteroid

| Asteroid (28978) Ixion | |

|---|---|

| |

| Aufnahme durch das Hubble-Weltraumteleskop | |

| Eigenschaften des Orbits Animation Epoche: 27. April 2019 (JD 2.458.600,5)

| |

| Orbittyp | Plutino[1][2][3], «Distant Object»[4] |

| Große Halbachse | 39,791 AE |

| Exzentrizität |

0,243 |

| Perihel – Aphel | 30,103 AE – 49,479 AE |

| Neigung der Bahnebene | 19,6° |

| Länge des aufsteigenden Knotens | 71,0° |

| Argument der Periapsis | 298,2° |

| Zeitpunkt des Periheldurchgangs | 28. Februar 2070 |

| Siderische Umlaufzeit | 251 a 0,1 M |

| Mittlere Orbitalgeschwindigkeit | 4,683[5] km/s |

| Physikalische Eigenschaften | |

| Mittlerer Durchmesser | [3] |

| Albedo | 0,141 ± 0,011[3] |

| Rotationsperiode | 12,4 ± 0,3 h (0,517 d)[6] |

| Absolute Helligkeit | 3,6 – 3,828 ± 0,039[3] mag |

| Spektralklasse | C[7] B-V= 1,009 ± 0,051[8] V-R= 0,610 ± 0,030[8] V-I= 1,146 ± 0,086[8] |

| Geschichte | |

| Entdecker | James L. Elliot Lawrence H. Wasserman |

| Datum der Entdeckung | 22. Mai 2001 |

| Andere Bezeichnung | 2001 KX76 |

| Quelle: Wenn nicht einzeln anders angegeben, stammen die Daten vom JPL Small-Body Database. Die Zugehörigkeit zu einer Asteroidenfamilie wird automatisch aus der AstDyS-2 Datenbank ermittelt. Bitte auch den Hinweis zu Asteroidenartikeln beachten. | |

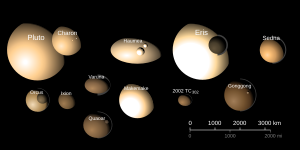

(28978) Ixion (frühere Bezeichnung 2001 KX76) ist ein großes transneptunisches Objekt im Kuipergürtel, das bahndynamisch als Plutino klassifiziert wird. Aufgrund seiner Größe ist der Asteroid ein Zwergplanetenkandidat.

Entdeckung und Benennung

Obschon die Entdeckung vom JPL offiziell dem Deep Ecliptic Survey zugeschrieben wird,[4] wurde Ixion am 22. Mai 2001 von James Elliot und Larry Wasserman am Cerro Tololo-Observatorium (Chile) entdeckt. Die Entdeckung wurde am 1. Juli 2001 zusammen mit den TNO 2001 FT185, 2001 KW76, 2001 KY76, 2001 KZ76 und 2001 KA77 bekanntgegeben, der Planetoid erhielt die vorläufige Bezeichnung 2001 KX76[4][9] und später die Kleinplanetennummer 28978.

Am 28. März 2002 gab das Minor Planet Center den Namen Ixion bekannt.[10] Ixion ist ein König der Lapithen aus der griechischen Mythologie.

Wie alle anderen transneptunischen Objekte außer Pluto besitzt Ixion kein offizielles oder allgemein verwendetes astronomisches Symbol. Im Internet kursierende Ixionsymbole wie z. B. ![]() und

und ![]() sind Entwürfe von Privatpersonen. Eine offizielle Symbolzuweisung ist nicht zu erwarten, da astronomische Symbole in der modernen Astronomie nur noch eine untergeordnete Rolle spielen.

sind Entwürfe von Privatpersonen. Eine offizielle Symbolzuweisung ist nicht zu erwarten, da astronomische Symbole in der modernen Astronomie nur noch eine untergeordnete Rolle spielen.

Nach seiner Entdeckung ließ sich Ixion auf Fotos bis zum 17. Juli 1982, die im Rahmen des Digitized-Sky-Survey-Projekts am Siding-Spring-Observatorium (Australien) gemacht wurden, zurückgehend identifizieren und so seinen Beobachtungszeitraum um 19 Jahre verlängern, um so seine Umlaufbahn genauer zu berechnen. Seither wurde der Planetoid durch verschiedene Teleskope wie das Herschel- und das Spitzer-Weltraumteleskop sowie erdbasierte Teleskope beobachtet. Im Juni 2018 lagen insgesamt 174 Beobachtungen über einen Zeitraum von 36 Jahren vor. Die bisher letzte Beobachtung wurde im Juni 2018 am Vegaquattro-Observatorium (Piemont) durchgeführt.[4] (Stand 25. Februar 2019)

Eigenschaften

|

|

| Orbit von Ixion (grün) im Vergleich zu der Bahn von Neptun und anderen. |

Umlaufbahn

Ixion umkreist die Sonne in 251,01 Jahren auf einer elliptischen Umlaufbahn zwischen 30,10 AE und 49,48 AE Abstand zu deren Zentrum. Die Bahnexzentrizität beträgt 0,243, die Bahn ist 19,58° gegenüber der Ekliptik geneigt. Derzeit ist der Planetoid 39,31 AE von der Sonne entfernt. Das Perihel durchläuft er das nächste Mal 2070, der letzte Periheldurchlauf dürfte also im Jahre 1819 erfolgt sein. Ixion und Pluto folgen ähnlichen, jedoch unterschiedlich orientierten Umlaufbahnen; während sich Ixions Perihel unterhalb der Ekliptik befindet, ist Plutos Perihel darüber. Untypisch für resonante KBO wie etwa Orcus nähert sich Ixion Pluto mit weniger als 20 Grad Winkelabstand an.

Sowohl das Marc Buie (DES) als auch das Minor Planet Center klassifizieren Ixion als Plutino, letzteres führt ihn auch allgemein als «Distant Object».[1][2]

Größe und Rotation

Ixions Durchmesser wurde zunächst auf etwa 1300 km geschätzt. Damit war er das erste Objekt im Kuipergürtel, von dem angenommen wurde, dass es in seiner Größe Ceres, das größte Objekt im Hauptgürtel und vormaligen Rekordhalter unter den Planetoiden, überträfe.[11] Beobachtungen mit dem Herschel- und dem Spitzer-Weltraumteleskop haben 2013 gezeigt, dass Ixion eine recht helle Oberfläche hat (Albedo etwa 0,14), sodass der Durchmesser mit 617 km daher entsprechend kleiner eingeschätzt werden muss. Ausgehend von einem Durchmesser von 617 km ergibt sich eine Gesamtfläche von etwa 1.196.000 km². Die scheinbare Helligkeit von Ixion beträgt 19,85 m;[12] die mittlere Oberflächentemperatur wird anhand der Sonnenentfernung auf 44 K (−229 °C) geschätzt.

Mike Brown geht davon aus, dass es sich bei Ixion höchstwahrscheinlich um einen Zwergplaneten handelt, da er sich aufgrund seiner geschätzten Größe und Masse vermutlich im hydrostatischen Gleichgewicht befindet. Die Analyse der sehr flachen Lichtkurve legt nahe, dass Ixion nahezu sphärisch (Maclaurin-Ellipsoid) geformt sein dürfte.[6] Gonzalo Tancredi akzeptierte Ixion 2010 als Zwergplaneten, schlug der IAU jedoch nicht vor, ihn offiziell als solchen anzuerkennen.[13]

Anhand von Lichtkurvenbeobachtungen 2010 rotiert Ixion in 12 Stunden und 24 Minuten einmal um seine Achse.[6] Daraus ergibt sich, dass er in einem Ixion-Jahr 177447,3 Eigendrehungen („Tage“) vollführt. Dabei weist Ixion einige regelmäßige Helligkeitsänderungen auf, die auf das Rotationsverhalten zurückgeführt werden.[14]

| Jahr | Abmessungen km | Quelle |

|---|---|---|

| 2002 | 1055,0 +165,0−165,0 | Altenhoff u. a.[15] |

| 2003 | <804,0 | Altenhoff u. a.[16] |

| 2005 | <822,0 | Grundy u. a.[17] |

| 2005 | 475,0 ± 75,0 | Stansberry u. a.[18] |

| 2007 | 480,0 +152,0 −136,0 | Cruikshank u. a.[19] |

| 2008 | 480,0 | Tancredi[20] |

| 2008 | >350,0 +50,0 −50,0 >650,0 +260,0 −220,0 |

Stansberry u. a.[21] |

| 2010 | 650,0 | Tancredi[13] |

| 2013 | 800,80 | LightCurve DataBase[7] |

| 2013 | 617,0 +19,0 −20,0 | Lellouch u. a.[3] |

| 2013 | 549,0 | Mommert u. a.[22] |

| 2018 | 674,0 | Brown[23] |

| Die präziseste Bestimmung ist fett markiert. | ||

Oberfläche

Ixions Oberfläche ist im sichtbaren Licht rötlich gefärbt (etwas rötlicher als Quaoar) und hat eine – für Objekte dieser Größe – relativ hohe Albedo von 0,141 ± 0,011.[3] Im nahen Infrarot zeigt das Spektrum keine Auffälligkeiten, Absorptionslinien für Wassereis fehlen – im Gegensatz zu Varuna – völlig.[24] Die wahrscheinlichste Zusammensetzung besteht aus amorphem Kohlenstoff, Tholinen und sehr wenig Wassereis.[14]

Untersuchungen über eine mögliche Kometenaktivität oder Atmosphäre mit dem Very Large Telescope 2007 ergaben einen negativen Befund;[25] es ist jedoch möglich, dass Ixion ähnlich wie Pluto in der Nähe seines Perihels, das er 2070 erreicht, eine Koma oder temporäre Atmosphäre entwickeln könnte.

Mögliche Erforschung durch Raumsonden

Einer Studie von 2012 zufolge sind Ixion und Huya die geeignetsten von sieben möglichen TNO für eine Orbitermission, die mit einer Atlas V 551 or Delta IV HLV starten könnte und ein Gravity-Assist am Planeten Jupiter beinhalten würde. Eine am 11. November 2039 gestartete Mission würde Ixion nach 17 Jahren Flugzeit im Jahre 2056 erreichen.[26] Eine neuere Studie von 2018 sieht verschiedene Optionen mit Starts zwischen 2025 und 2040 vor, die mögliche Vorbeiflüge auch an Saturn, Uranus und Neptun beinhalten könnte.[27]

Siehe auch

- Liste von transneptunischen Objekten

- Liste der Zwergplaneten des Sonnensystems

- Liste der Asteroiden

- Liste der Monde von Asteroiden

Weblinks

- How many dwarf planets are there in the outer solar system? Aktuelle Liste der größten TNO von Mike Brown

- Free the dwarf planets! Kolumne von Mike Brown über die IAU und die Zwergplaneten betreffend deren Einordnungen (23. August 2011) (englisch)

Einzelnachweise

- Marc W. Buie: Orbit Fit and Astrometric record for 28978. SwRI (Space Science Department). Abgerufen am 25. Februar 2019.

- MPC: MPEC 2010-S44: Distant Minor Planets (2010 OCT. 11.0 TT). IAU. 25. September 2010. Abgerufen am 25. Februar 2019.

- E. Lellouch u. a.: “TNOs are Cool”: A survey of the trans-Neptunian region. IX. Thermal properties of Kuiper belt objects and Centaurs from combined Herschel and Spitzer observations (PDF; 3,6 MB). In: Astronomy and Astrophysics. 557. Jahrgang, A60, 10. Juni 2013, S. 19, doi:10.1051/0004-6361/201322047, bibcode:2013A&A...557A..60L.

- (28978) Ixion in der Small-Body Database des Jet Propulsion Laboratory (englisch). Abgerufen am 25. Februar 2019.

- v ≈ π*a/periode (1+sqrt(1-e²))

- M. Galiazzo u. a.: Photometry of Centaurs and trans-Neptunian objects: 2060 Chiron (1977 UB), 10199 Chariklo (1997 CU26), 38628 Huya (2000 EB173), 28978 Ixion (2001 KX76), and 90482 Orcus (2004 DW) (PDF; 271 kB). In: Astrophysics and Space Science. 361. Jahrgang, Nr. 7, 3. Juni 2016, S. 15, doi:10.1007/s10509-016-2801-5, arxiv:1605.08251, bibcode:2016Ap&SS.361..212G.

- LCDB Data for (28978) Ixion. MinorPlanetInfo. Mai 2013. Archiviert vom Original am 4. Oktober 2020. Abgerufen am 25. Februar 2019.

- O. Hainaut u. a.: Colours of minor bodies in the outer solar system. II. A statistical analysis revisited (PDF; 722 kB). In: Astronomy and Astrophysics. 546. Jahrgang, A115, 10. September 2012, S. 20, doi:10.1051/0004-6361/201219566, arxiv:1209.1896, bibcode:2012A&A...546A.115H.

- MPC: MPEC 2001-N01: 2001 FT185, 2001 KW76, 2001 KX76, 2001 KY76, 2001 KZ76, 2001 KA77. IAU. 1. Juli 2001. Abgerufen am 25. Februar 2019.

- MPC: MPC/MPO/MPS Archive. IAU. Abgerufen am 25. Februar 2019.

- Richard Stenger: New object deemed largest minor planet. CNN. 24. Januar 2001. Abgerufen am 25. Februar 2019.

- AstDyS-2: (28978) Ixion. Universita di Pisa. Abgerufen am 25. Februar 2019.

- Gonzalo Tancredi: Physical and dynamical characteristics of icy “dwarf planets” (plutoids) (PDF). In: Icy Bodies of the Solar System: Proceedings IAU Symposium No. 263, 2009. International Astronomical Union, 2010, doi:10.1017/S1743921310001717 (cambridge.org [abgerufen am 25. Februar 2019]).

- H. Boehnhardt u. a.: Surface characterization of 28978 Ixion (2001 KX76). In: Astronomy and Astrophysics. 415. Jahrgang, Nr. 2, 11. Februar 2004, S. L21–L25, doi:10.1051/0004-6361:20040005, bibcode:2004A&A...415L..21B.

- SpaceRef: Beyond Pluto: Max-Planck radioastronomers measure the sizes of distant minor planets. Max-Planck-Institut. 7. Oktober 2002. Abgerufen am 25. Februar 2019.

- W. Altenhoff u. a.: Size estimates of some optically bright KBOs (PDF). In: Astronomy and Astrophysics. 415. Jahrgang, 10. November 2003, S. 771–775, doi:10.1051/0004-6361:20035603, bibcode:2004A&A...415..771A.

- W. Grundy u. a.: Diverse Albedos of Small Trans-Neptunian Objects (PDF; 505 kB). In: Icarus. 176. Jahrgang, Nr. 1, 10. Februar 2005, S. 184–191, doi:10.1016/j.icarus.2005.01.007, arxiv:astro-ph/0502229, bibcode:2005Icar..176..184G.

- J. Stansberry u. a.: Albedos, diameters (and a density) of Kuiper belt and Centaur objects. In: American Astronomical Society DPS meeting #37. 37. Jahrgang, Nr. 737, August 2005, bibcode:2005DPS....37.5205S.

- D. Cruikshank u. a.: Physical Properties of Transneptunian Objects (PDF; 444 kB). In: University of Arizona Press: Protostars and Planets. 951. Jahrgang, 2006, S. 879–893, bibcode:2007prpl.conf..879C.

- Gonzalo Tancredi, Sofía Favre: DPPH List. In: Dwarf Planets and Plutoid Headquarters, von Which are the dwarfs in the solar system? (edu.uy [abgerufen am 25. Februar 2019]).

- J. Stansberry u. a.: Physical Properties of Kuiper Belt and Centaur Objects: Constraints from Spitzer Space Telescope (PDF; 1,3 MB). In: University of Arizona Press. 592. Jahrgang, Nr. 161–179, 20. Februar 2007, arxiv:astro-ph/0702538, bibcode:2008ssbn.book..161S.

- M. Mommert u. a.: Remnant planetesimals and their collisional fragments: Physical characterization from thermal-infrared observations. 23. September 2013. Abgerufen am 25. Februar 2019.

- Mike Brown: How many dwarf planets are there in the outer solar system?. CalTech. 12. November 2018. Abgerufen am 25. Februar 2019.

- M. Licandro u. a.: Infrared spectroscopy of the largest known trans-Neptunian object 2001 KX76 (PDF). In: Astronomy and Astrophysics. 388. Jahrgang, Nr. 1, 28. Mai 2002, S. L9–L12, doi:10.1051/0004-6361:20020533, arxiv:astro-ph/0204104, bibcode:2002A&A...388L...9L.

- O. Lorin, P. Rousselot: Search for cometary activity in three Centaurs (60558) Echeclus, 2000 FZ53 and 2000 GM137 and two trans-Neptunian objects (29981) 1999 TD10 and (28978) Ixion. In: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 376. Jahrgang, Nr. 2, April 2007, S. 881–889, doi:10.1111/j.1365-2966.2007.11487.x, bibcode:2007MNRAS.376..881L.

- A. Gleaves u. a.: A Survey of Mission Opportunities to Trans-Neptunian Objects – Part II, Orbital Capture. AIAA/AAS Astrodynamics Specialist Conference. In: Earth and Planetary Astrophysics. 13. August 2012, doi:10.2514/6.2012-5066.

- M. Zangari u. a.: Return to the Kuiper Belt: launch opportunities from 2025 to 2040 (PDF; 653 kB). In: Earth and Planetary Astrophysics. 17. Oktober 2018, arxiv:1810.07811.

На других языках

- [de] (28978) Ixion

[en] 28978 Ixion

28978 Ixion /ɪkˈsaɪ.ən/, provisional designation 2001 KX76, is a large trans-Neptunian object and a possible dwarf planet. It is located in the Kuiper belt, a region of icy objects orbiting beyond Neptune in the outer Solar System. Ixion is classified as a plutino, a dynamical class of objects in a 2:3 orbital resonance with Neptune. It was discovered in May 2001 by astronomers of the Deep Ecliptic Survey at the Cerro Tololo Inter-American Observatory, and was announced in July 2001. The object is named after the Greek mythological figure Ixion, who was a king of the Lapiths.[fr] (28978) Ixion

(28978) Ixion est un objet de la ceinture de Kuiper découvert le 22 mai 2001 par le programme Deep Ecliptic Survey (équipe constituée de Robert L. Millis, Marc W. Buie, Eugene Chiang, James Elliot, Susan D. Kern, David E. Trilling, R. Mark Wagner et Lawrence (Larry) H. Wasserman). Son diamètre a d'abord été estimé entre 1 200 et 1 055 km mais on l'estime maintenant à 759 km. Son rayon orbital moyen est de 39,49 ua. Ixion fait partie des plutinos, objets ayant une résonance orbitale (rapport 2:3) avec Neptune.[ru] (28978) Иксион

Иксион (Ixion, др.-греч. Ἰξίων) — объект пояса Койпера. Является одним из крупнейших плутино (то есть транснептуновым объектом, орбита которого сходна с орбитой Плутона). Как и Плутон, Иксион находится в орбитальном резонансе 2:3 с Нептуном (делает два оборота вокруг Солнца за то же время, которое необходимо Нептуну для трёх оборотов). Диаметр Иксиона составляет 650 км. Эксцентриситет орбиты — 0,2412. Большая полуось орбиты — 39,5391 а.е. Окраска объекта — умеренно красная, немного краснее, чем у Квавара. Альбедо более высокое (0,15) по сравнению с классическими красными объектами — Кваваром (0,10) и Варуной (0,04). Последние результаты спектроскопии указывают на то, что поверхность Иксиона состоит из смеси тёмного углерода и толина — гетерополимера, образованного при облучении клатратов воды и органических компонентов.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии